轉简體

復原

本站之資料、著作歡迎網友註明出處後轉載,

| #10953 留言者:漁儿 [2012-10-23] |

| 主題:概念分类(10) 學生以為:漢字基因之「概念分類」,之所以可以稱為「道法自然」,是因為其分類原則基於「易理」的系統觀。 於「易理」,宇宙進化永變,而「永變」不變。因此,「變」與「不變」就成為了分類的標準。「從系統立場觀察,系統不變,有變化者恆為子系統。換句話說,在觀念的立場,客觀為不變的系統,所變者為子系統主觀。」(智慧學 第二章觀念前導 第四節變化)於是,漢字基因分類的第一層,即將概念分為二類:靜態(不變)與動態(變)。靜態者指客觀事物,動態則為主觀變化。 有一個問題想向先生請教:在「字易」的「丙、漢字之理解及獨體字」中,先生解釋漢字基因分類的第一層時,說:「靜態者指客觀事物,是立場之體;動態則為主觀變化,是立場之用。」這裏,「立場之體」與「立場之用」的「立場」指什麼?指「系統」嗎,即系統之體為靜態者,指客觀事物;系統之用為動態,指主觀變化嗎? 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 是的,易理即自然之理,分類沿襲「易有太極,太極生兩儀;兩儀生四象;四象生八卦」,即道法自然。 欲討論系統,不能失去立場,否則,從任一系統都有不同的答案。當今思者凋零,而知識發達,各系統混淆錯綜。以致知識除了供「工業生產」,便變成爾虞我詐的護身符!尤其是在民主時代,政客們無不口若懸河,為了騙取無知大眾的選票,立場由一至萬,公私死活難分!事實證明,全世界民選領袖的得票率,如今勝負都約在5%上下,不離標準差(Standard Deviation)。 在統計學上,凡在標準差值之內,表示「沒有明確的差異」!一個主宰國家興衰存亡(含全人類社會)的負責人,政見如果沒有明顯的差異,相當於「選誰都沒關係」!那麼,這與兒戲何異?耗費了億萬金元、動員了整個社會、分化了人民的觀念、製造了種族的對立…這種荒唐文明、種種高級知識份子的夢囈,豈非變成了人類文明的安魂曲? 可是,在立場為自私自利的前提下,醜惡的政客、企業主、唬爛專家能輕易洩漏他們的「立場」嗎?於是乎,西方自十六世紀以降(上帝的還給了上帝),「立場」這觀念,人人都懂,但人人都難於啟口!至於東方,人人認為立場應以整體利益為依歸,不幸人一多,整體便膨脹得碩大無朋,到得後來,沒有人知道整體和個體有什麼區別了。 老朽處於針尖頭上,立場極為清楚,舉凡討論「觀念」,必然站在「系統」上(儘量避免主觀)。是故:「靜態者指客觀事物,是立場之體;動態則為主觀變化,是立場之用。」這裏的「立場」指「系統根本」,也就如汝所說:「系統之體為靜態者,指客觀事物;系統之用為動態,指主觀變化」是也。 |

| #10954 留言者:漁儿 [2012-10-23] |

| 主題:西式「工具、方法」(2) 鐘原網友于留言#10948中,是否想問:在現實生活中,如何看待西式「工具、方法」? 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 非也!首先,彼友係一「新生」,未經前言洗髓,遽覺新奇,以為可登堂聊天,曾問三次,悉亂槍打鳥焉。其次,彼尚知好歹,見各問言中有物、且「字字皆懂」,為表示自己程度不差,開口插花。然而,何謂「西式工具、方法」,彼一無所知(指「概念分類」),是以提不出「主題」,最終便成了姜太公之坐騎(四不像)。 後註:若問「在現實生活中如何看待西式工具、方法」?在老朽立場,建議速赴西方,以便心想事成。 |

| #10955 留言者:漁儿 [2012-10-26] |

| 主題:概念分类(11) 多謝先生的指教!為了進一步理解「概念分類」,學生想請教「智慧學」中解釋「辨識」的第一系統定理: 一、前題:【公理一】感官僅能辨識炁能刺激之動態性質,辨識之有分別、是有;若無即無。 假設:A=感官辨識刺激之性質1 B=感官辨識刺激之性質2 推論:A-B=0 即無分別,稱「無」;於運動則為「靜」。 A-B≠0 刺激有變化,稱「有」;於運動則為「動」。 先生曾舉過的一個例子「紅」,想用此例來具體理解「辨識」。先生說:於客觀,「紅」是種顏「色」,有固定的電磁波波長;但於主觀,卻是一種視訊感覺,無從比較。 那麼,在辨識的立場,「紅」代表炁能刺激: 1,於客觀,感官辨識「紅」為一種顏「色」。此時,A-B=0,A,B具體指什麼? 2,於主觀,感官辨識「紅」為一種視訊感覺。此時,A-B≠0,A,B具體指什麼? 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 這正是東西方「認識論」的根本,如果認定認識就是「認識」,連什麼是感官的效應都不顧,還談什麼「真象」?在華夏土地上,先民們孜孜不倦,光研究「感官效應」就達數千年之久。由八九千年前的舞陽賈湖遺址證明,其中出土的龜甲上有一隻「眼睛」(尚有十多個其他字形),那隻眼睛與甲骨文、金文所流傳下來的一模一樣(老朽正在重寫「漢字基因五體字帖」,有甲骨文、金文、小篆、草書、楷書,在網上找到《汉字演变五百例》及《续编》,眼睛還瞪著我)。 畫隻眼睛有什麼了不起?世界上哪個兒童不會?而且,九千年又算什麼?隨著考古的深入,不久必有萬載以上的驚奇,人類文明不斷往古早推退!但是,只要是有心人、只要有心可用,當知眼之所以為眼,是為了「看視、觀察、思索」,以求認識、認知!問題在人人有大腦而無腦汁!百分之九九眼中僅辨食色!因為金字塔頂只剩下塔尖! 克羅曼儂人在巖洞中畫了不少野獸,成就了西方飲食文化數萬年,光是眼睛、能看不能吃,急煞洋人(老朽居美時,曾請同事吃中餐,結果惹來抱怨連連:「怎麼沒見肉?這能吃嗎」)!再若春日清晨,途經泥塘,可見烏雲密佈。細審之,乃生命狂歡,無數「蜉蝣」在集體「氣震」焉!其飛技專精,無一蝣折損;其靈性虛無,也無一蝣得見一眼! 人是個體,個體與整體之別,時空參數小大也!個體多而小,各各有別;整體獨一,無邊無際。設若某系統(人人悉可自定之)並非一完整之系統,或曰個人至上、與宇宙無關,當然個個人人可以自由自在、各行其是;再假設宇宙恒一,其系統整體相聯、互通有無,是則必有一機制,令整體與個體之間相互制約、形成一種「剛體結構」。 對物質而言,物質藉「能量」相達,是有其時空結構;物質之用為精神,精神則藉「訊息」相通,另有不同之感知結構。西方傳統來自狩獵,狩獵重實體,實體即物,伸手可得;中國源自農業(萬年以前,黃土高原是地球上最肥美的農業土地),農業必須與「天地」和諧相處,而「天地」虛無飄渺,先民不得不嘔心瀝血以求,從無到有、由淺入深,一一思索焉! 審察之初,視覺為先。蓋五官所司,目可及雲天、耳得聞數里,餘則皆供近距離之需。先民能於無數事物中關注於一隻「眼睛」,遠比在蜉蝣群中雄歡雌愛難上京垓兆億倍矣!「眼」可見實體,當今之火星族盡得其妙,然億億萬萬之駭輩,無一能有助世道於億億萬萬之一!舞陽賈湖之價值,就在於「一眼能明萬載」,當然,對盲人無效! 再回到本題,就不難解釋了! 「於客觀,紅是種顏色,有固定的電磁波波長;但於主觀,卻是一種視訊感覺,無從比較。」天下有任何人能說出其所見之「紅色」是多少波長嗎?即令有一種儀器,能測出波長,但儀器測量已屬於「客觀」行為,能說是「主觀」嗎?若不談波長,誰知道甲所見的「紅色」與乙見的有何分別?但不論有何分別,在主觀下人人認定必然不同。 所以:「在辨識的立場,紅色只是一種主觀刺激」! 將之展開(辨識的立場,紅色只是一種主觀刺激): 一、前題:【公理一】感官僅能辨識炁能刺激之動態性質,辨識之有分別、是有;若無即無。 假設:A=感官辨識刺激之性質1 B=感官辨識刺激之性質2 推論:A-B=0 即無分別,稱「無」;於運動則為「靜」。 A-B≠0 刺激有變化,稱「有」;於運動則為「動」。 問1,於客觀,感官辨識「紅」為一種顏「色」。此時,A-B=0,A,B具體指什麼? 答:此時,A-B=0,A、B指的是「前題」之假設。 假設:A=感官辨識刺激之性質1 B=感官辨識刺激之性質2 意指:視覺所感受紅色性質1、2 前面已說明:在主觀中「無人能知道所見紅色的區別」 既無區別,A、B必相等,推論中,A-B=0,是「無」。 結論:客觀之顏色「感受不存在」。 問2,於主觀,感官辨識「紅」為一種視訊感覺。此時,A-B≠0,A,B具體指什麼? 答:此時,A-B≠0,A、B指在不同情況下的主觀對對紅色的感受。 假設:既是主觀,主觀對不同的情況,必然認定不同。 結論:主觀認為「感受有別」。 上式說明:「在辨識的立場,紅色只是一種主觀刺激,主觀認為感受有別;但於客觀,感受並不存在。換個立場而論,客觀所見之紅色,即令其波長有別,也非個體主觀所能知曉。同是紅色一種概念,在主觀上是以感受為有無之基準;在客觀上,則以波長之數值為判斷條件。因此討論問題,如不釐清每一細節,必然說各話,攪和不清!」 注意:本「公理」為客觀及主觀定義之用:「感官僅能辨識炁能刺激之動態性質,辨識之有分別、是有;若無即無。」此中並未指明主、客觀之定義,蓋「公理」者,必須「放之四海而皆準」。在應用時,則應先釐定「主觀、客觀」,再於假設中尋求兩者之別,始能定義清晰(公理不能決定衍式的內容)。 |

| #10957 留言者:漁儿 [2012-10-30] |

| 主題:概念分类(12) 謝謝先生的詳細解答!學生繼續請教「公理一」:感官僅能辨識炁能刺激之動態性質,辨識之有分別、謂之為有;若無即無。 1,這裏的「感官」僅指人們通常所說的五官:眼耳鼻口身,還是要加上第六「感官」:心(腦)? 2,您說:本「公理」為客觀及主觀定義之用。是否可理解為:就一對象而言,若主觀系統之感官辨識其炁能刺激為有,則該對象系主觀變化;否則該對象系客觀事物。換句話說,「客觀」之定義來自「主觀」,即「公理三」:客觀整體為主觀個體認知之總交集,個體理解之正確性有賴正確地溝通? 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 1,官:「堂下有為者,治事者」,感官對外,僅五種。「意」感並不存在,只是一般人奢侈的幻想。實際上,心、腦屬於內,乃人之「主宰」,專宰記憶,但卻侷限在「紫禁城」中。 2,是的,不妨假想世界上如果沒有任何「主觀個體」,那麼,何來客觀?同理,在一定的圈圈裡,各有交集,一群強盜的客觀就是搶劫殺戳;一堆生意人的客觀則在於金銀財寶!所謂書生遇到兵,有理講不清,老朽最怕時賢,圈圈不同也! |

| #10958 留言者:漁儿 [2012-10-31] |

| 主題:辨識 學生想進一步請教「辨識」: 1,先生說:「辨識」是「認識論」的根本。我可否這樣理解:在「認識」的立場,「辨識」指主觀個體將認知對象的事象變化,經過感官分辨,表達為「概念」。也就是說,「辨識」的目的是回答:認知對象「是什麼」?或者說,「辨識」認知對象的「體」? 2,「辨識」指「眼耳鼻舌身」辨識炁能刺激之動態性,那麼,心、腦在「辨識」中起什麼作用? 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 妙!妙!妙!妙到毫巔!老朽掛網十餘載,網友大半係電腦界工程師,卻有眼不識泰山,有口難問主題!以「辨識」而論,此本係人智之基礎,其中大義直通玉闕!「小美」有志於「人工智能」,四十年前即已著手設計,不幸其理念偏差,認為「電腦」應為「計算機」,任何程式,一律用數學模組處理之。 1983年老朽曾「逃亡」美國,遇到一票名重一時的專家,彼等紛紛採用行列式、以統計方法「設計」辨識程式。老朽直斥其非,頗令「行家」們笑破肚皮,咸謂:「此高級技術,不足為外人道也!」三十年來,美國的人工智能已成昨日白花,老朽的夢想也未能鑽破地表,三思五思,玉闕金燈猶未息,俗世瑣物安可棲? 2004年,因設計「漢字CPU、九億農民網」,老朽曾與IBM公司協議合作(請見#5052等則)。IBM表示,他們可以提供一套語音系統,佔系統空間300MB,老朽見了頭皮發麻!因本公司的「小信子」系統當時尚不足100KB,頭小耳朵大,豈非怪物?更兼以IBM公司的辨識程式「辨識」能力尚不及段譽的一陽指,最後告吹! 蓋美國程式師數學精通,一口咬定:「宇宙中一切都與數學有關」!於是當電腦接收到「語音」後,將之轉成一系列二進位數字,再以行列式展開之,然後以統計模式統計出「若干樣本(IBM之系統取5000個)」。最後,再取欲待辨識之語音,一一與樣品比對,設成「語音資料庫」,以其中統計誤差最小者雀屏中選! 老朽一向以為「移山法」是敝祖先的創舉,焉知小美青出於藍,愚成了高科技光罩!IBM工程師曾謙曰:「目前還不理想,但是每天進步一點,5000個磨成一個就行了」!老朽本以為一場噩夢已醒,孰料汝竟來此問!噤口不言是罪惡,言之不盡乃敷衍,好在關山渡盡秋已深,落葉飄零霧沉沉;行囊多餘惜無車,但祈得付有緣人! 辨=相似之形中有裂紋,需仔細分析認知,使明。識=言及現象,是體會也。辨識者,分析相似形狀中之不同者,以知其現象,體會其利害是非也! 以上乃漢字基因之解釋,表示五官傳來刺激供「辨」,由「主宰者」識之。以當今科學所得之知識,已經證實:眼所辨者光影;耳辨聲音;鼻辨氣息分子;舌辨水溶分子;身辨溫度、壓力!至於「心」司生理及心理的介面,「大腦」提供各訊息的紀錄,「小腦」作出行為反應(心、大小腦係「意識中心」)。 進一步分析眼、耳之「視辨、聽辨」說明如次(皆應以二進位形式): 一、視辨(顏色宜分別處理,本程式部份已由沈子開發成功,用於立體人像辨識): 1,光影之比較性,含光度、變換度、色差等。 凡辨識不可採「絕對度數」,因人眼有虹膜自動控制,分辨時只能採「前後級比較值」。 2,點線面體之邊沿、延續性。 視覺之桿狀細胞對邊沿特別敏感,故電腦程式必須找到邊沿,以及邊沿的延續性。 3,位置關係,含交叉之立體感與常識效應。 位置涉及認知的常識效應,以及立體現象的距離感。 4,整體與局部的分配。 此乃環境判斷之基礎,室外、室內有不同的徵兆及性質。 5,結構性、層次性、複雜性、變化性。 此乃所辨之完整訊息。 6,速度、勁度、滯度、剛度。 為安全判斷之基礎,亦為由體致用的關鍵。 二、聽辨(本程式曾於1997年測試成功,後因程式師離職,老朽又忙於動畫,遂止。) 將聲音展開,使與音波示頻器一致。最理想取樣數在64K,此時可得: 1,音包:從發音至結束,可得一正弦波形,是為「音包」。 音包再展開,可得若干連續變化之多重音波,又可分成: 1-1,波頭:「子音」皆產生於此處,約在1%秒瞬間,可得一微波形。 1-2,波身:悉為「母音」,或可再分為「雙母音」。 1-3,波尾:多為音調或各種特性。 2,頻率:每秒穜振盪次數。 頻率高者音尖銳,兒童及婦女在每秒300次以上(概數) 男聲平均約200(事隔三十年,詳數已忘)。 中文有四聲(細節見「用倉頡唱中文」),可分為高中低三頻: 第一聲:高頻,延長。 第二聲:中至高頻。 第三聲:低至中頻。 第四聲:高頻下滑至低頻。 3,音質:振盪之幅度,大者強、小者弱。 4,強度:腔調變化,代表感情、態度。 5,音色:即音波之邊沿狀況,是變化之特徵。 6,音形:耳所辨者為音,但音入耳撼動耳蝸纖毛,產生之變化陸續傳入腦,以資辨認者,可謂之音形。 1-1,子音:爆發音如BD等,瞬間產生上行波沿,隨下行。 爆發音再加氣音如PT等,下行波有高頻延續,但音質甚微。 磨擦音,齒喉音,有些許齒狀,亦分氣音與否。 彈動音,舌音,波形平滑對稱。 封閉音,鼻音,波形邊沿模糊。 1-2,母音:因口形而定,凡管內發出之聲皆為正弦波,當管之末端半徑改變時, 正弦波距離變長,波形立變,振蕩次數增加。據老朽實驗,正弦波 為一,僅一峰一谷,而改變之波形可高達七、八個以上不止。 人耳能辨者,以波數而分計有三類:一、二至三、四至五以上。 上述「一」即正弦波,人聞之,得「烏」音。 「二至三」是為「哦」音。 「四至五」或以上是為「啊」音。 此外,尚有波形邊沿之二級振蕩,即為前述之「音色」。 音色改變,令「烏、哦」變「噫」、「啊」變「呃」。 最後,因有辨,而令「心有感、意得識」,再輔以「經驗、內容、語法、情況」而致知,故謂辨識。 |

| #10962 留言者:漁儿 [2012-11-01] |

| 主題:辨識(2) 感謝先生傾囊相授!學生在解讀算法理論中最令人困惑的基本觀念,希望以此為切入點,解讀「邏輯」的本質,進而解讀基於「邏輯」的「西方理性」的局限性。當今的中國知識分子總是認為西方哲學、科學充滿「理性」,迷失於各種各樣的知識中。但是如果深入追究,就會看到「西方理性」的局限性。 我從字源上分析一下「理性」: 於漢字基因: 理─玉脈紋理,事物的規律;性─心生,人動心認識之起始。 理性者,以事物的規律為認識的根本,即主觀個體從整體立場、利用既有認知,求解客觀體用因果之態度。 法語「raison」、英語「reason」,源自「logos」,而「logos」又源自「discours(語言)」,由此導出「logic(邏輯)」直到「reason(理性)」。所以,西文語境中的「理性」,原指「邏輯」,即「有效推論和證明的原則與標準」:Reason is a human mental faculty that is able to generate conclusions from assumptions or premises. 按人們現在普遍接受的觀念,人的思維活動包括:概念、判斷、推理(邏輯)。可見,思維的基因是「概念」,判斷和推理都是基於概念的。先生曾說:「思維的過程,係以概念聯接概念,在腦中形成一連串的印象,以網絡形式組成觀念,觀念形成認識」。換句話說,概念為「本」,邏輯為「末」。 這裏,僅僅從字源本身,就可看出「西方理性」忽視概念的認知、簡化判斷的內涵、專註於邏輯推理的局限性。我以為,概念的認知的關鍵又在於「辨識」,是以,學生有以上的「辨識」之問。 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 天行健,君子自強不息!東西消長,原係輪迴反覆。匪此,真道價值不張,眾生愚昧難靖!汝所言恰中要害,可見百年來炎黃子孫浪跡荒野,離道已久也!緣盛極必衰、物壯必老,個人固無永生、社稷亦難長存,其中因果消息,無非由淺入深、聚為精粹,是稱文化(文字化育)。職是可知,文化可與天地長存,人思亦能趁真理遠颺也。 大道永存,縱有一時之失,然萬丈高原見芳草,千載世冑有傳人。由前文可知,汝已得龍珠,來日必將大化天下也! |

| #10963 留言者:達哥 [2012-11-02] |

| 主題:請問中文字濕與溼 朱老師您好,抱歉好久沒有來這留言了;這裡變化好多。最近有個問題讓我跟朋友十分疑惑;就是中文字中的濕與溼兩字的差別。希望朱老師協助解惑謝謝! |

| 回應﹕ 討論漢字,有兩個不變的準則,一是炫耀,一是應用。若為炫耀,當應旁徵博引、甚或亮出身份地位,全副武裝上陣;但若為應用,切記「約定俗同」的金科玉律,令漢字回歸圖形、道理合適至上! 二十多年前,老朽「漢字基因」的理論笑翻了一票專家學者,以致於落荒而隱(實際上是老朽不適應當今世態)。漸漸地,笑聲息了,由出土日多的上古甲骨文證明,果然「一字一解、解必有因」(可閱北京語言學院出版的《汉字演变五百例》及《续编》)。問題是:蚯蚓隨地可動,巨蟒難得翻身,標準是「臨時」的,若要政府跟著「真實」走,保證天下無一刻安寧! 漢字靠「毛筆」留傳至今,毛筆依賴寫字者控制,而控制的人則基於環境、心情、能力隨風起伏,人寫的經常與鬼畫的差不了多少!偏偏由於歷史因素,能夠留傳下來的才算「俗成」,俗成雖是「天意」,但卻在在考驗著「人心」!所以,傳統上,歷代皆有大師挺身而出,也正因此,偽師之多不勝其數,最後被考的,只有「秀才」! 適才散步於屋頂花園,時桂香襲人,老朽傍樹而坐,鼻壅清芬、足登翔雲,遠颺虛無之境,時至而返。既返,噪聲盈耳(隔壁富戶正在年歲翻修)、室氣逼人(四週三面是窗、玻璃厚三層,絲風難透)!心方回坐,胸中澎湃不止,人間事、世間人,古今能超脫者幾希?老朽清福,幾世修得?為此,且詳細解說漢字基因,淺釋溼、濕。 首先,老朽「自我作序」:「老朽身高不及一米七,長於墾荒、短於務實,編寫漢字基因字典時,漏編之字可稱車載斗量,『濕』字已滲漏於土,故查之不得」,且再誌於此: 「濕=水+日糸糸(日下掛絲以晒),水多也」。 「溼=小土小絲沾水,濕也。」 查《康熙字典》:濕,與隰同。坂下溼也。或作濕。《通雅》濕溼漯顯以形相借。《集韻》漯㶟濕三字同。水出鴈門。《說文》,濕水,即禹貢孟子濟漯之漯。蓋濕乃漯本字也。後以漯為濕,又轉以濕為乾溼之溼。 所謂「同、通」者,因用而異也,古人造字,自有原因;後人用字,未必能通曉大義。即令權威如康熙字典,其中可議之處,比比皆是,吾人焉可妄自菲薄,囫圇吞棗? 北京語文學院之「漢字五百例」中有圖文說明如次(其內容精彩無比,圖文並茂): 甲骨文和金文的字形像晒絲,時旁邊有水。小篆加「土」成溼字。漢隸之後多寫作「濕」字,二字無別。《莊子》:「上漏下溼」。《易經》:「水流濕,火就燥」。(老朽註:「二字無別」係原文,老朽保留追訴權。) 由上可知,莊子所謂「上漏下溼」係指所漏之水及於土地,故謂。 原文出自《莊子.讓王》:「原憲居魯,環堵之室,茨以生草,蓬戶不完,桑以為樞而甕牖,二室,褐以為塞,上漏下溼,匡坐而弦。」指賢人原憲之居室簡陋,「上漏下溼」。 五百例中原圖來自甲骨文,「溼」字係由「水字偏旁」加頂上「一」,下懸二絲,最後落及於「土」所構成。 根據漢字基因:「一」象徵頂,「糸」為絲(省略其下三點,以便書寫),其下為「土」地,匯之成「水」。 由莊子之文可知,此「溼」字代表原憲之賢,室陋且漏,漏水滲入室土,原憲尚「匡(正坐)」而彈弦(琴)。若此時用「濕」字,最多表示衣衫已濕,而無法說明其室「簡陋」之實況!莊子用字智慧如此,後人不察,是愚昧不堪也! 「漏」者,由「水字偏旁」加「尸」之身體(象徵任何本體),再加「雨」所組成。 見圖知意,雨由尸(室)頂下流成水狀,全部過程紀錄在概念中,謂之「漏」。 漢字基因:「濕」字,「日」在上,下懸二「絲(六點省略二點,以便書寫)」,晒絲之謂,旁為水,意指水多須晒也。 《易經》謂:「水流濕,火就燥」(用字之精若此),「濕、燥」為性狀絕對相反之狀況。一者為水、一者為火;一者為日之晒絲,一者為蟲鳥據木而鳴。濕令體寒、燥令心熱;濕及實物、現象狀況;燥就心理、條件感受。是以,這兩種相反相對的現象,「水流濕」可見水在動,及於實物,令之寒;「火就燥」指火為一種感受,能令心理煩熱。 苟若此處將「濕」改成「溼」,變成「水流溼,火就燥」,其意境差之千里,變成「水流入土地,火上升…」不知其可矣! 中華文化之偉大,絕非人人搖頭晃腦「中華文化博大精深」的空話而已!前人艱辛耕耘,後人快樂乘涼,如今有了冷氣機,時賢便將大樹砍了,用來發電去矣!老朽只能說去矣!去矣!濕已溼矣! 萬勿誤會,老朽可稱老師但絕非大師,尤其是上不上下不下,小隱無林、大隱乏井,三不五時還得秀秀老臉「硬仇、映愁」!正因如此,敢於忝不知恥、大放厥詞!學者知二字係約定俗成、入土或浸身即可,不必理會是古早人或火星族也! |

| #10964 留言者:小兆 [2012-11-03] |

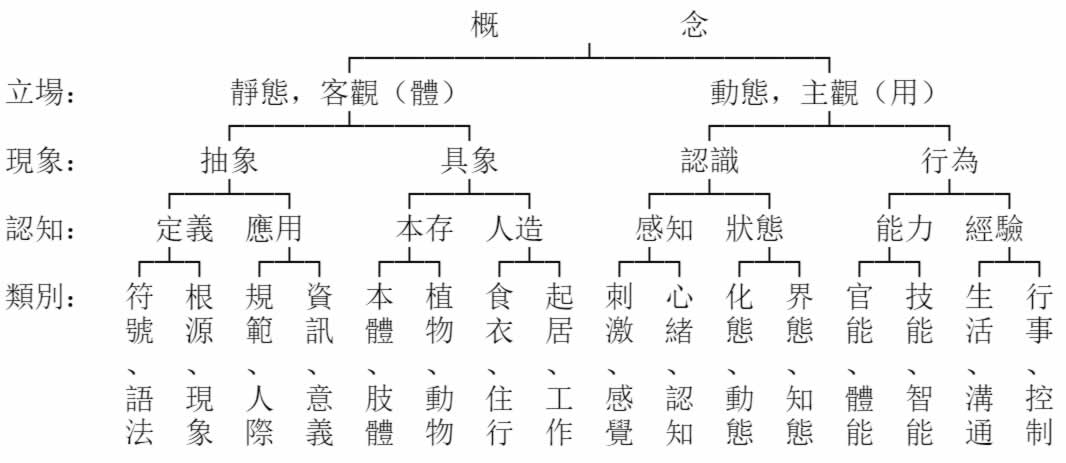

| 主題:晶與燃之概念分類 朱老師您好: 學生試著將漢字分類至「概念分類表」時,越是覺得自己的不足,概念和觀念的不清。能否請您舉個例子說明:為何「晶」字分類至,抽象族、定義類、現象屬;而「燃」字分類至,認識族、狀態類、化態屬。 感謝老師! |

| 回應﹕ 欲得驪珠,首要騎術;研究概念分類,當應對概念及分類有深刻之理解。正常情況下,世人僅應用概念、無需清晰瞭解,因生存不過應付環境變化,而自然環境中不可能有概念刺激也!然而,大自然另有宏旨,即在進化過程中,人類肩負著「經驗傳承」的責任。即令這種責任,也不是普羅大眾所應有,而係極極少數「覺者」、極極極有限之「修行人」之苦差使也! 雖然當今教育普及、科技發達,那也只屬「現代叢林之生存工具」,用過即丟,與人類經驗扯不上關係!再說,一個人能生活多久?八十年?一百廿年?沒患老人癡呆症已是天佑,還能傳承什麼?又傳給誰?另一個等死者?老朽保證,除了老朽與沈子倆超級奴隸,不論死活,再也沒人理解此「概念分類表」(此非自耀而係自咒,蓋三十多年來,吾輩懷壁其罪,東避西藏。因知責任重大,工作從未暫停,所遇艱困不足以告)!其實,無此必要!為什麼?不怕死、不畏艱苦、永不休息的小杏子全包了也! 「晶」字為何分類於「抽象族、定義類、現象屬」?「燃」字分類至「認識族、狀態類、化態屬」?話須從頭說起! 「晶」是什麼?若查字典,得:「水晶的簡稱、透明有光輝的樣子」,然後有一大堆如晶瑩、晶晶、晶化、晶群等等詞組。相信汝在學期間,絕未求教師長,這些代表什麼?因為自上世紀「五四運凍」以來,人人欣喜瘋狂,咸謂:「科學民主自由至上」!如果學子連這樣「清楚明白的解釋都看不懂」,必係超級笨蛋,只能去好萊塢演超級大爛片! 不幸在古人造字之初,尚無「水晶」的概念,既無概念,當無該字。更不幸中國不像美國,由於老祖先太「超級厲害」,令得後代子孫們低頭彎腰,一直抬不起頭來!現在美國佬來了,只要鈔票不要底子、只認新的揚棄舊的,小青年們一見大喜過望,立刻將頭髮染了、皮膚漂了,能飄洋過海的改名換姓、上不了飛機的也可以照樣隆胸搖臀,氦害亥駭! 事實上,老祖先早已將各種概念定義妥當,老朽不厭其煩,也照抄於《字易》的說明當中(見同類組合之金字塔排列)。因為老祖先(當然不是一個人,而是幾千年來、數以億億計的有心人)知道:人間並非一簡單平面,概念也應有層次,故於「同類組合」時,一棵樹是樹,兩棵就應升級為「林=若干樹」,三棵呢?一片林?那算是小林或大林? 總見過狗這種動物吧?狗用鼻子東聞西聞,大約可分辨萬餘種氣味,如果有「狗概念」,怎可只用「香、臭」代表?當人能認知億億種事物時,也不可能發明億億種概念!那怎麼辦?分門別類!不足,再分層架構之!當然,智力有高低、需求有多少,高低多少與時空成正立方比!中國幾千年歷史,人多事繁;小美立國二百年,只知吃喝玩樂,沒得比! 所以,一棵樹算是一個層次;兩棵是較高層次,數字不過是象徵,象徵「很多樹長在一處」;到了三棵,可不是「很多很多」樹了,那怎麼辦?更上層樓,風景焉能依舊?不妨想想,如果上面有樹,左右都是樹,人在樹中間,哪還有什麼「樹」?既然不是樹,莫非狐狸修成仙了?是的,對有意識的人,那叫「氛圍」,也就是人在青翠的樹林中、耳聞鳥鳴蟲唧、呼吸著無所不在的「負離子」、那種膚感、意覺的一切一切! 同理但不同道,一個「日」指太陽,當仁不讓;兩個「日」不可能謂之「很多太陽」,因為從古至今,除了后羿老兄見過九個太陽外,地球人只見到一個!那怎麼辦?又要用腦筋想了!一個太陽已經令人消受不了,假如有兩個,不妨讓它上升一層,當作日的氛圍,又大又亮又強又盛之「昌」可也!那麼三個呢?是不是人活在核子火爐中? 事實上,老祖先早在天文學發韌之初,就已經知道天上那些全自動發光的「東西」相當於一個一個的小太陽!所以在甲骨文中,「星」是三個小光仔,掛在架子上,意謂:「很多亮亮的小傢伙(架子代表空間)」!後來概念需求漸增,為了簡化,便將之寫成三個「日」。但人盡皆知(不包括今人),那只是自然界的傑作,代表閃亮的那些「小傢伙」! 到了老朽手上,又該怎樣「分類」呢?至少,老朽知道那不是「東西」,而係有形無質(概念上,質的定義是「可觸可佔有」),所以是「抽象族」;既然稱之為「晶」,當然是因觀得念,係指定的客觀定義,故為「客觀類」;最後,閃閃發光只能說是種「表現的影象」,是為「現象屬」! 再說「燃」字,「燃=火然,燒也」。火然,如火之狀。火有什麼「狀」?要講明白,那得寫一本「動能學」,遠較量子力學複雜,相信汝無此興趣、老朽也無此精力!但是,火就是火,在八十萬年前人類就已開始利用,換句話說,八十萬年以來,人類還無法說清楚什麼是「火」!但是人人每天每事都少不了它,怎麼辦?人人主觀有別,曷不各自認識之? 於是,老朽將之分於「認識族」中,認識族有:感知,狀態,悉為人類被動所接受者。 「感知」為因覺而知,由接收刺激到產生印象,如:刺激、感覺、心緒、認知,此乃初級,屬於五官之功能。當外界「刺激」傳至感官;再由感官產生「感覺」、貯在大腦記憶體中;感覺係一連串神經脈衝,通過人體神經與末梢相連,因應訊息性質、狀況,生理上產生各種「激素」,由血液傳至心臟,待心有所感是有「心緒」;意識中樞再將之轉換成印象貯存,斯乃「認知」。 「狀態」則為初級「認知」之果,經過大量的交叉處理(人有自動機能控制,不用費心,做夢就是自然之應用工具之一),最後能辨知各種變化的狀態(人各有別,是有能力高下強弱)。此族全屬大腦的旄下,係官能(指五官及意識,雖然意識不屬五官,但在分類時為了兼顧合理與精簡,特歸諸同族)「化態」指系統從初態至次態之變化而言;「動態」則指系統運動之狀態;「界態」指系統之分界狀態;「知態」則指各狀態之認知狀態。 為此,將「燃」視作系統,初態係能量低、光度小、系統空間密度大、系統基質作用少;而次級狀態能量增加、光度變強、空間密度膨脹、系統基質作用充分。職是之故,本概念完全符合系統定義。 註:不瞭解下面表列說明者,絕無可能略窺概念分類道徑!反正得失是緣,且再重述一遍!  1、立場有「二觀」: 概念為供傳達信息之載具,載具必有一立場,於立場中傳達特定之信息。 其靜態者指客觀事物,是立場之體。(以英文論,係名詞等。) 動態則為主觀變化,是立場之用。 (以英文論,係動、形容詞等) 2、現象有「四族」: 體有抽象、具象,用有認識、行為,皆可於靜態下分辨、觀察。 抽象有「象、數、性、徵、關係、意義、條件、利害」等因子。 具象有「形、色、性、質、數、量、位、能」等因子,可供辨識、應用。 認識有「刺激、分辨、狀態、感受、程度、印象、情緒、希冀」等。 (認識多為形容詞) 行為(或反應)有「能力、意念、目標、動作、功效、判斷」等。 (多為動詞或副詞) 3、認知有「八類」,類下有「32屬」,屬下有「256種」: 抽象者分:定義,應用。此類無體、無形、無色。 定義者多供辨知,係人為假設者。 如:符號、語法、根源、現象。 應用者多係對象,係現實環境之代稱。 如:規範、人際、資訊、意義。 具象者分:本存,人造。此類有體、有形、有色。 本存者多為「自然形」,無特定機能。 如:本體、肢體、植物、動物。 人造者多為「幾何形」,有特定機能。 如:食衣、住行、起居、工作。 認識者分:感知,狀態。此類為人被動接受者。 感知者為因覺而知,由接收刺激到產生印象。 如:刺激、感覺、心緒、認知。 狀態則為所知之果,辨知各種變化的狀態。 如:化態、動態、界態、知態。 行為者分:能力、經驗。此類為人主動發生者。 能力指生命本具者,由官能進至智能。 如:官能、體能、技能、智能。 經驗則需要學習,包括做事待人等行為。 如:生活、溝通、行事、控制。 |

| #10965 留言者:漁儿 [2012-11-04] |

| 主題:判斷 學生會謹記先生的教誨,不忘先生的囑咐,繼續努力!這裏,學生想請教「判斷」,及「判斷」與「辨識」的關系。 於漢字基因: 辨識者,分析相似形狀中之不同者,以知其現象,體會其利害是非也。 判斷者,分辨後令之不再連續也。 對於判斷,先生說:「判斷指判別與決斷,須先認清情勢,再決定行止。判斷由意識主導,欲得明確之判斷,必先有明確之立場、目標。否則立場角度不同,認知迥異。」(智慧學 第三章慣性規律 第三節人性) 我可否這樣理解:「判斷」基於「辨識」,也就是說,從立場出發,「辨識」情勢,以目標為預設值,將「辨識」結果與之比較,以此決定行止。 如此,「判斷」與「辨識」處於不同層次,「辨識」為本,「判斷」為末。「辨識」的基因是「刺激」,而「判斷」的基因是「立場、目標」。 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 判斷是人類最重要的功能,也是一般人經常忽略與欠缺的,因為,「判=一分一半,分也」,一分就斷,簡單!其實,不簡單!個人判斷力的強弱,決定一生的榮辱苦樂。因為,環境恒變,在時空變化的瞬間,人類每分每秒都面臨抉擇,而每個抉擇都是一條不歸路。老祖先有鑑於此,嚴格地要求子孫們由「修身養性」做起,習慣成自然,才能保證「行不逾矩」。 行不逾矩的優點有三: 1,遠離不潔的環境:人是經驗動物,經驗則是經歷與驗證的後果。尤其是當今奸商 利用人性弱點,生產一些不良商品,並且無所不用其極的強力推銷。人只要未存「 規矩」的原則,很容易被當前的利誘所惑,隨時隨地步入歧途。 2,維護五官的純正:五官接收刺激,對變化反覆、新奇花巧、大量湧現的事物特別 敏感。一旦刺激紛至沓來,五官立被各種訊息干擾,而失去正確辨識能力。每當辨 識異常,不僅喪失了感官的功能,而且會污染感覺的內容。 3,堅持意識的清醒:意識是判斷中樞,感官的訊息由生理機構轉化為各種內分泌, 經過心的「分判」,與過往經驗相比較,以「斷定」其利害關係,最後決定取捨、 趨避。顯然,沒有清醒的意識,任何判斷都有餘患。 「辨識」是生命體的本能,單細胞細菌有「辨光性」,且能因自身條件而隨光運動。「隨光運動」則是一種物理反應,單細胞生物體表有一層纖毛,光線的強弱能令纖毛顫動,纖毛與環境分子作用,因而生運動。待生命體逐漸進化,單細胞變成複細胞,各種感應器官也逐漸分化獨立。基於更複雜的機構作用,這些感應器官都有相關的反應,但卻不具「判斷」功能。 「判斷」是生命進化中,在各層量變質變的堆砌下,當一種生命體能辨知到「我」、「人」之別時,便有了「人」(黑猩猩等「類人生物」,也有些微「我心」,在此不予討論)。由於人有「我心」,判斷才有「立場」;在「我的立場」,各種「對象(感覺訊息)」紛至沓來;基於某種「目的」,我作出了分辨及抉擇,是稱「判斷」。 因此,判斷的三個要素:立場、對象、目的缺一不可。顯然,辨識與判斷不能相提並論,更不能作為本末之置。 此外,『「辨識」的基因是「刺激」』,不確,只能說:「辨識的對象是刺激」,「辨識」、「刺激」兩者分屬兩個系統,而「辨識基因」則係辨識之「下系統」。若論辨識的基因,其下系統有二:一是辨識系統的本體,一指所辨的對象。若逐一分析,五官之五感加上生理的結構,寫下來又是洋洋灑灑一本專著了。 「判斷」亦然,「判斷」的基因不是「立場、目標」。前述「判斷有三個要素,三要素意謂「重要的因素」,「基因」意謂「基本的因素」,重要的不等於基本的。譬如說:能力是人類生存的重要因素,但不能說「能力是人類生存的基因」!一討論到「理則學」的範疇,「咬文嚼字」就無比重要,否則,觀念不清,就會釀成一糰麵糊! |

| #10969 留言者:漁儿 [2012-11-06] |

| 主題:判斷(2) 謝謝先生的指正!學生逐步改正之。 從「be」與「是」的分別(留言#10448、#10454),可以看出:於西文,「判斷」為客觀的「是非」邏輯判斷;於漢字,「判斷」為主觀的意識判斷,而主觀並無「是非」。就此,學生進一步解讀: 先生說:判斷有三個要素:立場、對象、目的。在「我的立場」,各種「對象(感覺訊息)」紛至沓來;基於某種「目的」,我作出了分辨及抉擇,是稱「判斷」。 西方將「判斷」認作客觀的「是非」邏輯判斷,是因為西方傳統將「主觀」視為感性、不可靠,回避「主觀」。而回避「主觀」,就是回避「我」,即回避對人的直面認識,或者只有片面認識。故在「辨識」,體現在缺乏對「感官效應」的正確認知;在「判斷」,體現在「立場」的缺席。 問題是,人的一應認知皆來自「主觀」,「客觀」乃「主觀」之交集。所以,回避「主觀」、不談「立場」,就會導致觀念混淆、思想混亂。 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 是的,西方「唯我獨尊、英雄至上」,但是又不便啟口,於是衍生了各式各樣的理論、主義,以示客觀。經過幾千年的人間實驗,一神論式微了;又經幾百年的宣傳,物競天擇、弱肉強食的護身符也破滅了;再經幾十年的大張旗鼓,資本主義、自由經濟正在水深火熱中;老朽預言,遲早自由民主將行向末路,西天晚霞的最終演出必是黯黲一團! |