轉简體

復原

本站之資料、著作歡迎網友註明出處後轉載,

| #11032 留言者:漁儿 [2013-01-03] |

| 主題:“概念”与“象”(7) 謝謝先生的指教!學生的留言(#11030)正是想從文字的角度,琢磨一下中西方思維模式的異同。 從文字的角度,於漢字,「概念」與「表達」有別,「象」與「相」有別;而西文的「word」不是「象」,自然談不上「象」與「相」之別,進而也無法分辨「概念」與「表達」。 若用「水平思維」與「垂直思維」辯之,「水平思維」僅有一個層面,「垂直思維」涉及多個層面。我們一般認為,西方傳統哲學以「形式邏輯」為特徵,缺乏「層次」觀念;而中國傳統思想,以「象徵思維」為特徵,具有「層次」觀念。那麼,接下來的問題就是:「象徵思維」與「垂直思維」的關係是什麼?或者說,「象」與「層次」的關係是什麼? 就文字而言,漢字的「象」記載視訊,與視覺相聯;西文的「word」記載音訊,與聽覺相聯。視覺與觀察的立場有關,比如,人在欣賞風景時,由遠及近,層次分明,也就是說,「象」具有「層次」的特點! 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

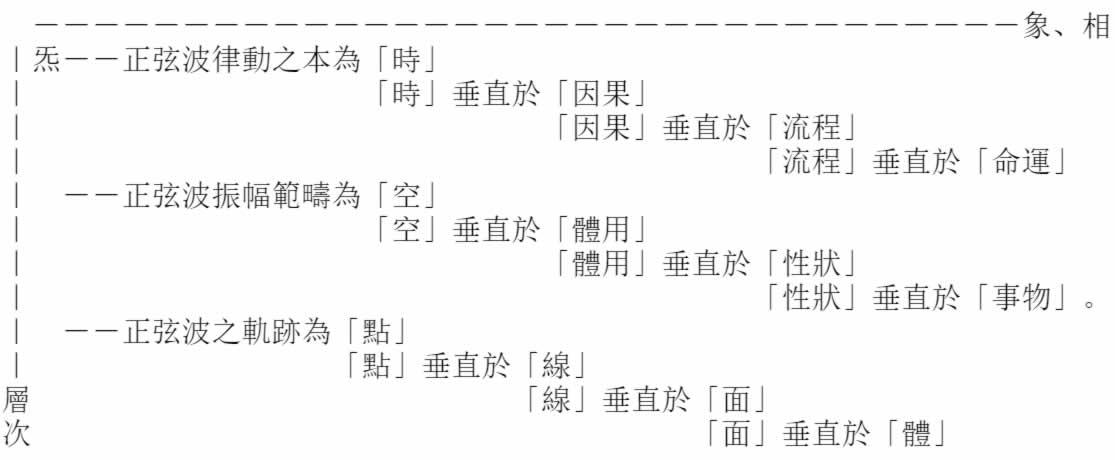

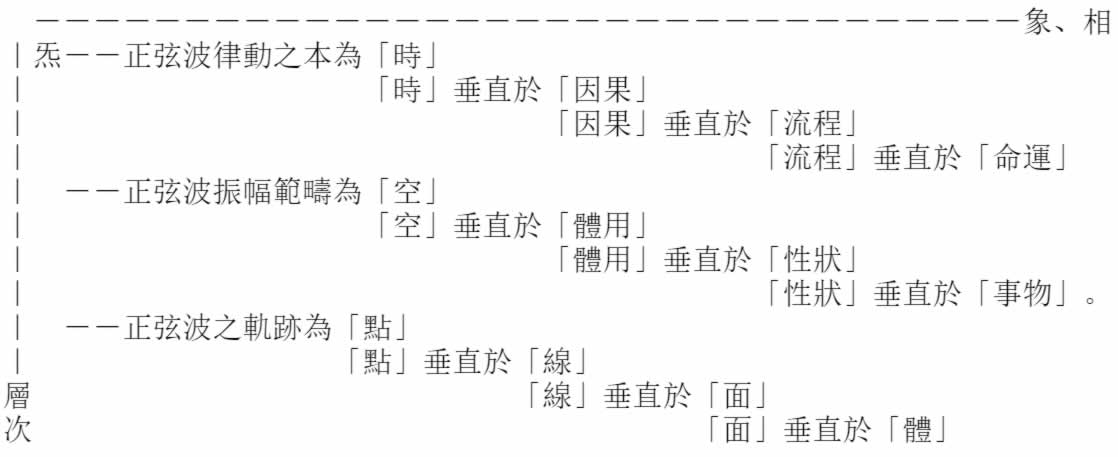

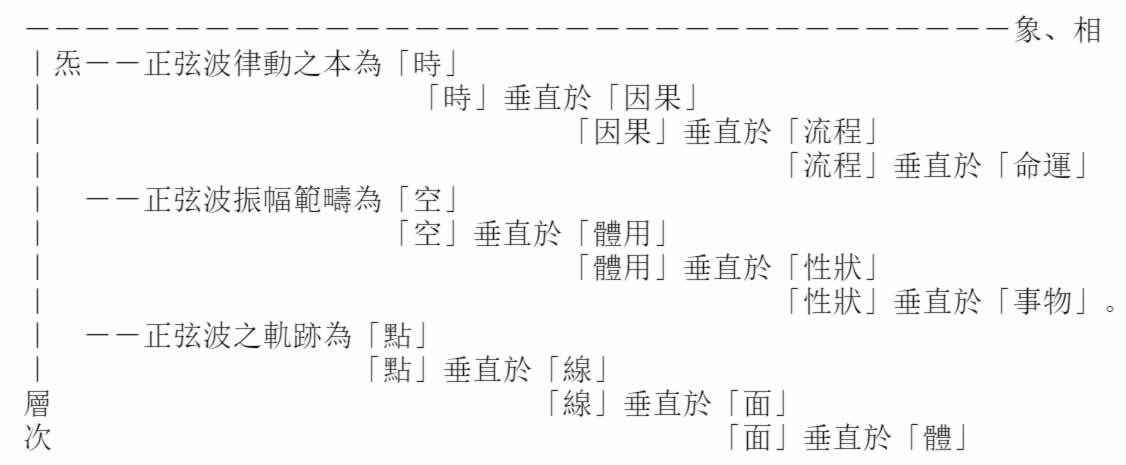

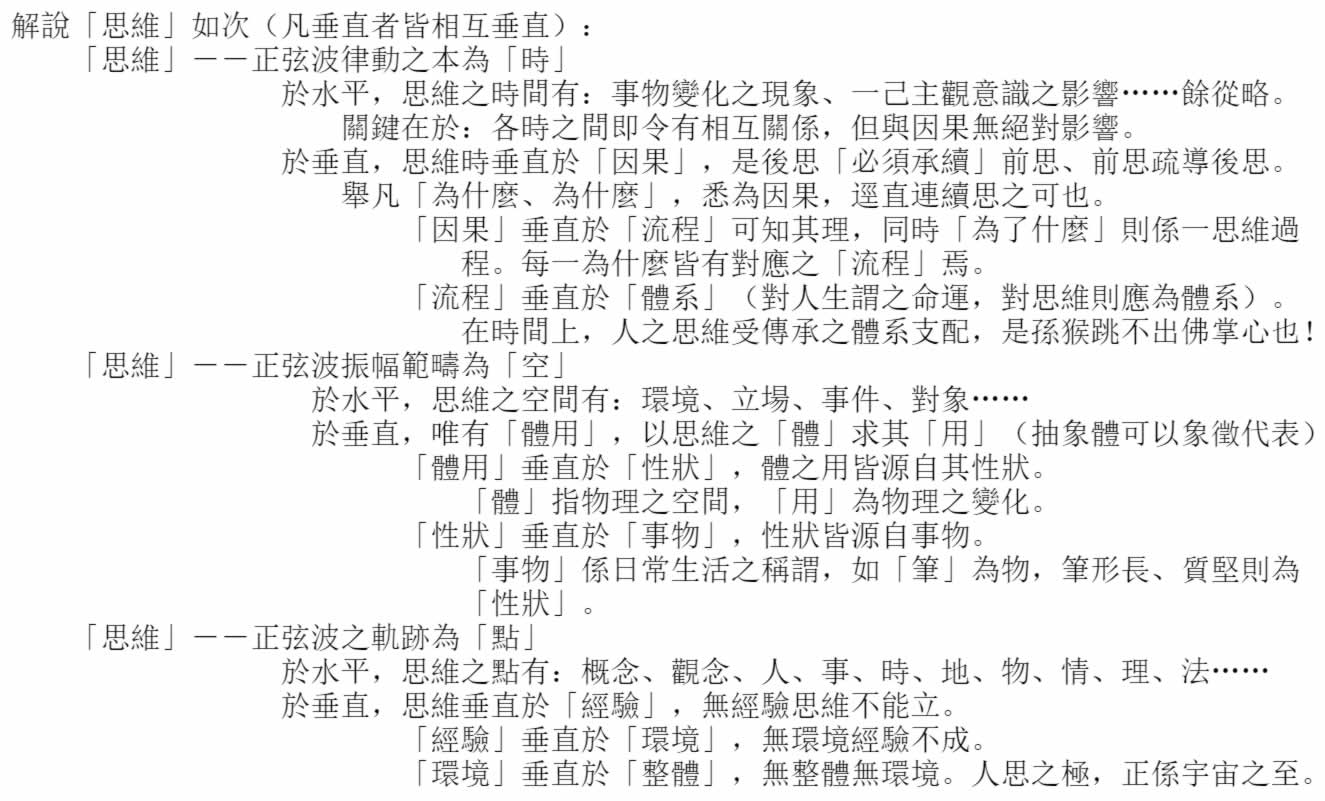

| 回應﹕ 人所視者,悉皆「表面」。表面者,指某處所能視、且視線與該處垂直者,否則所視必歪斜扭曲。思考亦然,如研究一物,所見者必係表面。苟以表面究表面,實無深度可言,若欲究其餘,必須揭開表面,是可謂之「深層」。然每層諸象畢陳,須有系統地介定之:取上層之某處,對準下層之「垂直面」以究,即「垂直思維」。 一般人常用此法但多不自知,且用時隨興所之,概無系統可言。實則人有極限,思緒紊亂,遇事輒胡思亂想,毫無效率。苟知思之理、物之限,採用系統方法,始能面面俱到,一通百通。思維方法有水平、垂直,具象、抽象;思維對象有表面、深層,體用、因果;思維態度應有立場、目標;範疇、極限。苟若據之以究,步而進之,可往矣。 以宇宙本態「炁」為例,水平思維所得分析如下(相關者無論有無隸屬關係,皆可連續列舉): 數系分類 定名 概念定義 數系一 太極:道。 數系二 兩儀:陰陽;動靜;正反;是非;曲直;好壞;長短;高低。 數系三 三才:上中下;精氣神。 數系四 四象:東南西北;前後左右。 數系五 五行:金水木火土。 同以宇宙本態「炁」為例,垂直思維嚴格限制(概念可斟酌,「垂直於」相當於「演變為」):  上述垂直思維之資料,凡橫向所列,盡皆「象、相」,而縱向所示,則為「層次」(計有三類,各三層)。 當然,西人若知此技,亦有大用,唯漢字一字一義之特性為西方所無,行之不易也(同理,西化之國人亦然)。 |

| #11033 留言者:漁儿 [2013-01-09] |

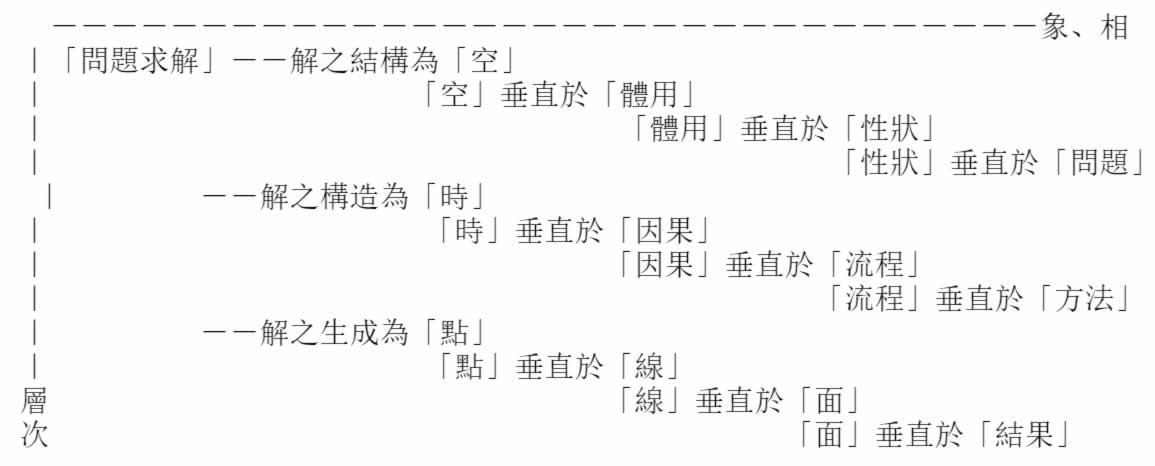

| 主題:“概念”与“象”(8) 學生的確主要在追究橫向之「象、相」,而對縱向之「層次」認知不足。為理解先生關於「垂直思維」的指教,學生再以曾經向先生請教的「問題求解」(留言# 10159 )為例,分析之:  謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 在幾何學上,垂直之定義為:「直線相交所組成的角為直角時,垂直之直線僅以端點與另一條直線相接。」 換成觀念:垂直之定義為:「兩系統相交之角為直角時,垂直之系統僅以端點與另一系統相接。」 幾何學上直線之「端點」指:「不論該直線之長短如何,僅有起點與終點可稱端點。」 換成觀念:「不論系統為何,僅有垂直系統之始終觀念可稱端點。」 汝文之第一層第三類改為「問題」,不通!蓋「問題」非體非用,與「空間」無關,焉可指鹿為馬?! 再以#11032則之例說明之:  例:「空垂直於體用」 「空」作觀念時,係指「空間」,空間之「起始」概指與「另一系統相接處」。 當討論至某一系統之垂直層次時,於「空間」,直指另一系統之「體用」,餘皆不顧。 是故,若討論「人」,「空間」指「人體及功能」。 「體用」指「人體之性質、狀態」 「性狀」指變化之事物、現象。 又「流程」垂直於「方法」勉強,因方法無止盡,用於此難以收攤。 而「面」垂直於「結果」也不知所云,太抽象,面無法與之「相接」也(熱臉怎貼結果)!。 總之,汝對概念理解之根本不足(今人理解者幾希),故常玩貍貓換太子遊戲。曷不以英文思量之,名詞、動詞、形容詞豈可「異詞相接」?這很像前幾年老朽教學生們打太極拳、練內功,他們半路來公司,呼吸不順、馬步不穩,只是手動腳移!結果,「太」變為「大」,「極」改成「急」。於是乎,每個人如同「街舞」一般,大大地急急了一通,老朽只忍耐了一個月! |

| #11034 留言者:漁儿 [2013-01-10] |

| 主題:“概念”与“象”(9) 先生這些時內涵豐富的指教,雖說學生一時半會還不能消化,卻完全明白其中的深刻含義,也因此心裡有些著急,著急怕先生隱退后,就不能再請教了。但學生同時也明白「越急越慢」,所以,學生先退下去,做些基礎的準備工作,待水平有所提高后,再來向先生請教。多謝先生的教誨! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 是的,老朽駕鶴在即,然此去尚屬「修行殿試」,苟若「得道及第」,勢將另償他孽,否則無拘無束一身空、颺諸九霄伴雲柯可也。 老朽篤信「機緣」,無為而為,此生一應所知所行,盡似泉迸頑石、自然天成。於此東西交匯之際,魚介沙藪、渾沌一片,老朽既能,當必不孤,未至者時機也。蓋盤古可開天,卻仍需神農耒地,今中華方出叢林,傳統文化尚有待篩檢,無兩代之功,響徹雲霄不過空中樓閣。汝好學敏悟,但惜西化已深,漂白易而染黃難。惶急不必,今後可常究「字易」,多參「分類」規律。 參分類時,必多疑難,先可囫圇吞之,日久當知老朽「用心良苦」,此中蹊徑處處也。分類之「觀、族、類、屬、種」最關緊要(即文首二進式分類表),為人思之根源,為老朽此生唯一貢獻,亦為古今中外一片荒蕪、尚未開闢之思想寶地。256種之內容則為「主觀餘緒」,係以應用為要,至是,老朽已意興闌珊矣。 若學者另有高見,理氣難平,不妨自行重新分配之。事非經過不知難,處難方明境界寬。待行遍山徑,再履康莊大道,當見青苔綠油油一片,根莖葉花果悉具,無非大小有別而已。 需知,「水平思維」指五感可及之刺激所導致之變化,人們思考時,可逐一檢查以究者。即令千千萬萬,一一飄浮在現象之面,無不有跡可循焉。「垂直思維」不然,因係垂直於「表面」,如冰山之底部,若不掀開表層、向下探索,無從得知。換句話說,水平思維相當於事物之「什麼」,而垂直思維則係「什麼的什麼、為什麼、為了什麼」。同理,「為什麼」也是「無底洞」,但老朽習以為常,慣將各種觀念歸類三才,若有必要問「為什麼之為什麼」,大可另起爐灶也。 再就#11032則:   大制不割,中華文化之價值,非時賢所能識之,未識不得,世態必然也。二三子若有心,深潛十載,俟大道開通,車疾可馳矣。人間流程昊天定,個人機緣自我修;出將入相靠德性,成敗興衰無自由。 |

| #11045 留言者:漁儿 [2013-01-22] |

| 主題:宇宙浪子 想到先生就要隱退了,心裡很難過!幾次回國探親,想來面謝師恩,但顧慮先生說過不見私人,話到嘴邊就是說不出口,如今後悔不已!先生告誡、囑咐學生:「汝好學敏悟,但惜西化已深,漂白易而染黃難。惶急不必,今後可常究「字易」,多參「分類」規律。」學生牢記在心,努力將自己的弱點轉化,使之成為洞察西方哲學、科學本質的強項。 學生在下載先生的著作,于「宇宙浪子 - 序」欄目,先生寫到: 2050年,全世界一百億人口,全部遷入地下城,人人得以長生不老,生活無慮。而這時最受歡迎的電腦德政,卻是隨心所欲的造夢機,使得人生真假難分。 人在永生的幸福歲月中,才發現到人生的意義在於生活的過程,而非生存的結果。於是又引發了許多人的反思,從而開始反抗電腦的「王道統治」。 這時的電腦只能「等因奉此」,按照最初設定的程序辦事,尚不知「靈活應變」。以致受到反對者的物議,咸認為,如果智慧電腦不具「解決突發問題」的能力,人類將淪於萬劫不復的地步。 學生想問:工作室的圖文系統或按先生理念開發的電腦,能具備這樣「解決突發問題」的能力嗎? 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 無悔!無悔!老朽塵緣早斷,遠眺遙空反而像個玄空子也!的確,東西方之別根繫文字,於分類中,老朽又將先祖未能詳述之思維精神建構成形,其中奧妙之領悟,非十年之功不逮也。 《宇宙浪子》寓預於寓,人世現實(指物質狀況)不可能變化若此,但人生內容(精神狀況)則八九不離十。老朽當初設計圖文系統之際,確有按彼寓行文,但因本室事件頻發、工作拖得太久,老朽興味闌珊。最後交棒給沈子,老朽樂得做個不務王業的太上皇,至於沈子理念如何,恕不在其位不問其政也。 |

| #11045 留言者:漁儿 [2013-01-22] |

| 主題:宇宙浪子 想到先生就要隱退了,心裡很難過!幾次回國探親,想來面謝師恩,但顧慮先生說過不見私人,話到嘴邊就是說不出口,如今後悔不已!先生告誡、囑咐學生:「汝好學敏悟,但惜西化已深,漂白易而染黃難。惶急不必,今後可常究「字易」,多參「分類」規律。」學生牢記在心,努力將自己的弱點轉化,使之成為洞察西方哲學、科學本質的強項。 學生在下載先生的著作,于「宇宙浪子 - 序」欄目,先生寫到: 2050年,全世界一百億人口,全部遷入地下城,人人得以長生不老,生活無慮。而這時最受歡迎的電腦德政,卻是隨心所欲的造夢機,使得人生真假難分。 人在永生的幸福歲月中,才發現到人生的意義在於生活的過程,而非生存的結果。於是又引發了許多人的反思,從而開始反抗電腦的「王道統治」。 這時的電腦只能「等因奉此」,按照最初設定的程序辦事,尚不知「靈活應變」。以致受到反對者的物議,咸認為,如果智慧電腦不具「解決突發問題」的能力,人類將淪於萬劫不復的地步。 學生想問:工作室的圖文系統或按先生理念開發的電腦,能具備這樣「解決突發問題」的能力嗎? 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 無悔!無悔!老朽塵緣早斷,遠眺遙空反而像個玄空子也!的確,東西方之別根繫文字,於分類中,老朽又將先祖未能詳述之思維精神建構成形,其中奧妙之領悟,非十年之功不逮也。 《宇宙浪子》寓預於寓,人世現實(指物質狀況)不可能變化若此,但人生內容(精神狀況)則八九不離十。老朽當初設計圖文系統之際,確有按彼寓行文,但因本室事件頻發、工作拖得太久,老朽興味闌珊。最後交棒給沈子,老朽樂得做個不務王業的太上皇,至於沈子理念如何,恕不在其位不問其政也。 |

| #11079 留言者:漁儿 [2013-01-29] |

| 主題:西方哲學無「心」 先生歸隱之際,學生本想留言就此止步,但覺留言(#11034)缺了下文,所以再留此言,為關於「概念」的請教作個小結,以謝恩師! 關於「概念」,先生說:「漢字之「概念」(絕非Concept ,英語無此「概念」),意指概略地以單一系統、象徵任一經驗印象。」對此,學生一直在思考:漢字之「概念」與西文之「concept」的區別是什麽(「什麼」)?此區別意味著什麽(「什麼的什麼」)?為什麽會有如此之區別(「為什麼」)? 近來,學生在琢磨「心」這個「概念」。「心」為中華傳統思想之核心概念,見諸於眾多組合字、習慣表達、經典著作等。反觀西方,學生以為,西方傳統哲學沒有「心」!人們常說的西方哲學「心物二元」、「唯物主義」與「唯心主義」等,給人的印象好像西哲也在談「心」,實際上,仔細分析,就會看到,此「心」是漢字的翻譯:mind and body=心物,idealism=唯心主義,physicalism or materialism=唯物主義,談及的是「mind」,而不是「heart」。從西文字源看,「mind」來自Old English,指「the faculty of memory」,直到14,15世紀才指一般的「thought」。在西方哲學史上,「mind」不斷的被闡釋,但不是將之與「神」相連,就是與「大腦」或「神經系統」相連,或者將之解析為結構與功能。總之,不是中華傳統思想中的「心」。 這裏,說西方哲學沒有「心」,不是說西方哲學沒有關於「心」的經驗,而是說西方哲學未能將「心」的經驗,以某種方式匯聚保存,成為一個「概念」,以至於讓「心」在西方哲學中消失了。就文字而言,與漢字「心」相比較,學生以為,就是先生所說:漢字之「概念」與西文之「concept」有別。concept由上而下,係「神造世界」的觀念;而漢字是以易經二元分類為結構,將祖先無數代累積的經驗,以象形表意方式,匯聚為之「概念」! 漁兒在此叩謝恩師! |

| 回應﹕ 好極了,已得擒虎子!東西之別正基於此!查宇宙之成因,一係外延之能量、一為內斂之核心,一陰一陽,兩者相輔相成,缺一不可。漢字之「心」,於生理上乃泵血之臟器,中華文化素尊象徵,於人智而論,「心即人思之中」;任何物體皆有中心,既有概念,當然應有「思維、文字之中心」。故象形表意所達者恒為「概=繫馬之小木椿」「念=此刻之心」,當人將奔馬繫住、任其馳騁意識之中,此「概念」乃西方之無也! 更進一步分析,人本絕對主觀之觀念動物,而人生來無知,所知者一概來自經驗學習。經驗又來自環境,中華源自黃土高原,務農維生,依循自然;而歐洲大陸地形分割,一直以狩獵為本,生死取決於一瞬。是故,吾人篤信自然有序,陰陽互輔,人神之間全係修為之別;而西人則篤信生死唯力,神人分途,觀念完全來自神,人則負有原罪! 中國人之自然觀,不同意原罪之說,認為生命需延續、個體要生存,但在生活中人必須和諧相處,以資彌補。這種思想經過長時間考驗,歷久彌新,已非單純的「主觀」可以概括。西人以神為宗,在十六世紀以前是一言堂,自文藝復興後,神在物質文明的衝擊下,漸漸失去立場。時有柏克萊主教挺身而出,提創「存在即被知覺」,以維護宗教的存在,是有「唯心」之說。 儘管哲學界在唯心、唯物的爭執中吵了三百年,卻與中華文化扯不到一處。及至科學思想盛興,西方人在精神空虛的情況下,立刻將「科學」捧成後基督時代的「新上帝」。儘管「新上帝」日新月異,西人在主觀之「一神成見」下,仍抱著「神、腦」不放! 及至這兩種殊異之文化相逢,在初,正值中國國力式微之際,故學者一面倒,倒北倒西打倒自己!時到如今,剝極而復,中華子孫甦醒了,實驗檢校真理,過去百年的謬論也該重新考慮了! 根基有別,花果自是大異,累見時賢、漢學者移花接木,以西肥養東土,遍地污穢,令老朽噤言隱身、不得不回歸自然也! |

| #11084 留言者:漁儿 [2013-02-05] |

| 主題:「智慧學」的第一系統定理 與師別不容易,然而「道之所存,師之所存也」,何來「與師別」之說? 學生確實意識到:「心」之辯是理解東西之別的關鍵,但若對之詳細追究,還須下許多的功夫。學生在閱讀先生的「智慧學」一書,感覺還有些困難,難點之一在於理解第一系統定理,其中又與理解「主觀」與「客觀」觀念有關。於留言# 10955,學生對此定理已作了初步的請教,這裏,還想繼續。 學生以為,「智慧學」的主題是「理解」。為了突出「主觀」與「客觀」的觀念,便於提問,學生想采用人們常說的「觀察者」與「被觀察者」來表達「理解」,即「理解」指「觀察者」理解「被觀察者」。「觀察者」觀察「被觀察者」,有主觀立場與客觀立場之別;「觀察者」理解「被觀察者」,所得有主觀認知與客觀認知之別。 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 典型的西式思維也! 一、由方法上說: 西方治學有一定程序,即有資助者、立案者、審查者。立案者出課題,經過審查,即可能成案。 因此,學者只要找到課題,就可以據之大做文章,人人各得其所,然後學風鼎盛焉。 汝此文:『即「理解」指「觀察者」理解「被觀察者」』正是一例,可惜「此案非案」,但因餘 案八九不離十,案案如此。審查者多一工作、資助者增一績效,「何樂不為?」 這種現象造成今日社會的資訊污染、人類觀念紛亂,長此以往,絲棼必團也! 二、由內容上說: 但由內容來講:『即「理解」指「觀察者」理解「被觀察者」』完全遠離事實,蓋,理解與觀察 誼屬兩種功能,前者係今人之認知,而後者係生理的本然,絕不可歸於一統。尤其是「理解歸於觀 察之下」僅係對觀察之結果而言,因為觀察只是人類五官的專屬功能,其所得無非刺激強度性質, 層次遠低於理解之繁複過程(至今猶玄秘難解)。 且理解又與意識有別,理解是在經過訓練後的神經系統處理下所得的神經脈沖、在與相關條件的 聯接後之「認知」,有了認知,意識才有可能、但非必然「用心、用腦」去判斷之。 以這種主流式的偽論題究之,百犬吠聲之餘,觀察等於理解,白癡即天才矣! 三、由根本上說: 《智慧學》第一系統定理: 『系統之「有」,為「動」;系統之「無」,為「靜」。「有」、「無」皆為宇宙慣性。 釋:系統之慣性為「有無、動靜」;人類因應系統慣性,謂之生活存在。』 何謂「慣性」?慣常之性質也!物理上說:宇宙恒動,是稱慣性。同時,舉凡「系統」之動必「 有」;否則,非動即「無」(所有生命體之觀察系統,「恒」因偵測動態而存在)。 至於老朽所釋:「人類因應系統慣性,謂之生活存在」。也是實情,「理解」應無困難。 由於人類生活如斯:「進蘭麝之室,久而不覺其馨;入鮑魚之肆,久而不覺其臭」,皆慣性使然 也。人「心」相伴相隨,須臾不離,人焉知其「本來」?夫「蘭麝之馨」可資「理解」乎?可以文 字表達乎?「蘭麝之馨」已難如此,何以汝擬以「理解、觀察」釋之? 再說:「所得有主觀認知與客觀認知之別」又係椽木求魚也!老朽說了又說:「人人生而主觀, 古今中外無一例外」!難道耶蘇基督生而有知乎?愛因斯坦甫出生就宣佈了相對論乎?那麼,人不 學習,「知從何來」?至於「學」,學誰?誰又是生而知之者?既然沒有,人人都學自另一個「早 一步主觀」之主觀之徒,顯然都是「主觀的奴隸」!人生的真相就是主觀作祟的道場! 總之,庖丁雖可解牛,但下刀時必須寸寸循理而行,解時是理、解後是解牛!事實上牛肉可入菜,無人期之尚有牛形牛理,有牛味即可!人人主觀是不容爭辯的事實,人需生存也是不容忽視的事實,太多的謬論已將人世染成玄黑!何不任上帝的歸上帝、凱撤的歸凱撤,切勿相信「主觀可以理解」,更別將任何主觀當作真理! |

| #11088 留言者:漁儿 [2013-02-09] |

| 主題:「智慧學」的第一系統定理(2) 學生給先生、沈姊、工作室同仁、網友們拜年! 謝謝先生的指正!對「主觀」及「客觀」的認識,學生已基本清楚了:人的一應認知來自「主觀」,「客觀」只是實踐的印證。 在「智慧學九論」的「觀念論」中,先生解釋「觀念」字源時說:「觀念者,人類觀察事物所得到的意念。」學生以為,這裏的「觀察」應該包括了形成「觀念」的整個過程:感官觀察、經驗認知及概念思維。 人們認知事物時,註意力一般集中在認知對象上,從而忽略了主觀個體的「立場」。學生想,如果采用「觀察者」與「被觀察者」之說,也許可以突出「觀察者」的地位,從而讓「立場」成為可以研究的對象,所以,有留言(#11084)之問。 的確,將「觀察」與「理解」放在一起陳述,很容易產生混淆,學生就不循此路走下去了。 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 彼此彼此,新年好。 人若不願承認自己主觀、不以實踐印證,就永遠不可能理解宇宙、人生的真相!世上充滿成見加臆測,偏偏人站高台、犬多吠響,個個長篇大論、自欺欺人!歸根究柢,宗教、哲學必須首先脫離「主觀思維」,時代到了,觀念解放了!自封神聖還能忽悠多久?再說,新時代、新認知必將出現最新的理論體系,新春伊始、百花待放,從這裡開始吧! (沈補)大家新春好! |

| #11092 留言者:漁儿 [2013-02-15] |

| 主題:理念 向先生請教了「概念」、「觀念」,先生可否解釋一下「理念」? 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 漢字之概念可以任意組合,當然要符合人之理解結果。老朽曾著《詞易》,但因心勞力絀,只完成了一半!今後道山迷離、神思依稀,所幸人生有涯,否則老朽上窮碧落下黃泉,食餘溷穢撈個遍!另一半糟粕沒完沒了! 茲以「念」之概念為例,之組成「觀念(兩個概念以上)」,有兩種效果。以文字倫理而言,將「念」用在其他概念之前,當指「今心」之所在與所作(此類詞可查字典);如用在其他概念之後,其「觀念」係指此「念」之所從、所得、所之者。 利用老朽之概念分類表,將「念」置於其他概念之後,可以概括如下列三類: 一、「靜態、抽象+念」代表各念之種類(西方視為名詞),常用者如下,其中有定義者加以*號如: 信念、觀念、概念、理念、正念、意念 概念:*概略之念、以「概」所繫之根本的原始意念。 意念:意識所念。 觀念:*由概念組合而成之意念。 理念:理性的意念。 信念:對人言所生之、不移之念。 正念:*宗教界指對其信仰所得之意念。 二、「動態、認識、狀態+念」代表各「念」之狀態(西方稱為形容詞),以資形容,如: 惡念、邪念、哀念、善念、俗念等 三、「動態、認識、感知+念」代表人「念」之感知(西方稱為副詞),用法極為靈活,如: 懷念、轉念、掛念、顧念、追念、疑念等 |

| #11100 留言者:漁儿 [2013-02-27] |

| 主題:西方哲學無「心」(2) 學生想聯系西方哲學無「心」之話題,來理解先生關於「念」之指教(留言#11092)。 於人智而論,「心即人思之中」。因「心」抽象,無法直接研究;但「念」者,此刻之「心」,故可通過研究「念」,來研究「心」。 於漢字,比如利用先生之概念分類表,將「念」置於其他概念之後,可以概括三類:「靜態、抽象+念」代表各念之種類;「動態、認識、狀態+念」代表各「念」之狀態;「動態、認識、感知+念」代表人「念」之感知。 就「念」之種類而言,意念、概念、觀念、理念、信念、正念等等,其中又以「意念」為根本。漢字為象形表「意」文字,也就是說,表「意念」之文字,即表「心」之文字。 謝謝先生指正! 學生漁兒 敬上 |

| 回應﹕ 正確,由於「心臟」是「內感」中心,統籌全身臟腑經由血液傳達的各種激素,因有內感而產生相應的意念。西方認為「心臟」只是個器官,直接用Mind代表「心」,表面看來很科學,但是卻不正確!因為腦神經與各種感受的作用不夠明確,是標準的「唯心」也! 比如說:「我心不寧、傷心、痛心」多麼真實傳神!若改用mind,能算哪門子? |