轉简體

復原

第六節 結構

結=絲者互勾為吉;

構=木相交,形成組織。

結構者,本係零件,使合成一體是也。

於第一節--系統中論及「介面」,任何兩個系統皆須由介面結合之,是稱結構。具體系統有具體結構,抽象系統有抽象結構。然而,如果一層一層地分析下去,具體、抽象都將止於炁能作用。於層次論中,各層次之別,即在於其各層結構之性質,而其性質實為炁能作用在各層次中的特徵。

諸如幾何學、數學,以及建築、機械甚至於社會、政治,無不建立在結構上。抽象的如同數學,以先導之公式不斷累積,其結構可令複雜的關係簡化。具體的結構則如橋樑、台階,能將炁能藉時、空關係分散,以小搏大。但這些與本書無關,在此放過不提。

抽象觀念也有結構,在人類處身的環境中,基於宇宙炁能的變化,其結果是稱「客觀現實」。人受到外在刺激,依自我經驗產生一系列之利害認知,則為「主觀思維」。主觀思維係在客觀現實影響下產生者,客觀亦在主觀運作中互變,其中必有「溝通法則」。這三者是謂「抽象結構」。

僅僅討論這三種抽象結構可用各種「平面邏輯」以推理說明之。但要明確地瞭解人生、認識宇宙整體,則必須在這三方面,找出抽象結構的關鍵因子,以便探討。

譬如「文字」所代表的意義是前人所約定俗同者,但在其抽象結構下細詳之:

客觀現實:每一個體之生活環境、教育程度、認知能力,皆有著天差地別之分。

主觀思維:認知文字純屬主觀經驗,人人不同。

溝通法則:在彼此的溝通中,出現偏差事屬必然;如果不知其理,遽下結論,必會導致乖誤;如欲正確(或接近正確)之認知,必須先求出客觀與彼此主觀之交集。

由上可知,「文字」是種觀念,其結構建立在主觀基礎上;主觀基礎有其必然之常識;常識觀念之奠定是為層次;認知層次可稱為三才。

進而究之,基礎、常識、層次、三才為「觀念結構」的根本,茲分述如後:

一、基礎

基=其土,上有其他建物之土地,根本;

礎=痛苦之石,石柱下被壓的石頭。

基礎者,系統之根本也。

人類語文形式,實為自幼學習之「制約反應」。蓋人之學習必須透過語文為介面,日久成習,遂將所學之語文作為主觀思維之工具。如果所學之語文有結構性的基礎、或學習之方法有合理之體系,則對理解有無比之助益。相反的,如果只是填鴨式的灌注,學者終生只懂依樣畫葫蘆。

對人之理解、對智慧之領悟,結構的基礎極其重要。因人的記憶能力有限,如果結構中充斥毫無規則的子系統,人們只能憑藉死記,虛耗了大部份的機能,應用時更是漫無邊際。

在各種結構中,一種有序、有層次,且屬於最原始的系統,其結構效率最高。這種系統,是以最小的空間、最高的效率及最大的功能所構成,是稱「系統基因」。

當今物質基因、生命基因都已被發現,因此,物質文明得以突飛猛進。至於人類的觀念,當應具有觀念基因,而這種觀念基因,也可謂之理解基因、思維基因等,端視應用而定。不論如何,觀念基因即為觀念之基礎,有如下三類:

1,概念

為先民生活經驗之所聚,一個有秩序的社會,其概念必然有機可循。以古代社會形態論,唯有農業社會有機會觀天察地;唯有重視倫理規律的群體重視概念;更重要的是其群體規模要大、維持的年代久遠,纔能發展出一貫的形式。

中華民族居中原五千年,歷史一脈相承,舉世獨到。其中最出色也最難解的,是伏羲氏發現兩儀、創造八卦,奠定了「系統基因」的基礎。及後,文字興、易經出,兼以先民重視倫理道德,推廣教育,尊崇聖賢,是有概念。

為便於溝通,先民將概念「約定俗成」,成為漢字,以形代義。經分析,漢字約有一千多個字根,分別代表日常生活之概念。

2,分類

分類細則來自概念的歸納,利用二分法分類,明確、簡單,以概念之系而統率之。

詳情請見第二章、第四節、第三則[構件]內容。

又由常識基因之漢字字根中,有意義可查者,凡象形及會意字,約一千個。經整理為兩大類:

總類:構成「字首」(又稱偏旁),代表常識事物之類別。

共類:構成「字身」,代表事物之屬性,有讀音,組成形聲字。

3,性質

性質是用作分析事物之體用者,因個人主觀經驗而異,無固定準則。

如以三層定義:

第一層:各種分類的屬性,供常識用。

第二層:深層之分類屬性,供知識用。

第三層:各種性質之特徵,供研究用。

漢字的應用,完全一應自然,動態依時序先後、靜態則按範疇大小。每一文字相當於一個畫面,連續發生時,相關基因形成「動態」組合。每個畫面為一級,前級涵蓋後級,後級則承接前級。這種自然之序,有利於概念理解,極易於思維的平行發展。

當「字」與「字」相接時,是稱為「詞」(註:如指「概念」與「概念」相接,則稱之為「觀念」;字、詞係文字記錄用,而概念、觀念係供分析理解);「字詞」合組成「句」;連續之「字句」則成「文章」。

前節所述之「思維流程」:刺激>辨識>概念>判斷>行為,若用漢字表達,可以簡化為:體>概念>用,或用>概念>體,亦即「體、用」關係。

在概念分類中,人之立場有客觀及主觀之分,觀察中又有具象、抽象及辨識、反應之別。

二、常識

常=尚巾,重視衣冠為人倫之道,象徵恆久;

識=言及現象(音、戈),體會。

常識者,恆久之體會,常用於人生事務之各種經驗認識。

常識是人類日常生活所識,是「體用因果」的根本,由於已融匯在潛意識中,其運用效率極高,乃人類成功生存之準則。但是,常識有時、空的局限,在不同之時代、不同的地域,就有不同的認知。同時,常識相當於同一社會上,人際關係及行事方法之介面,各人所作所為必須符合常識,否則不能共存。

常識供日常生活之用,當面對要求精確之問題時,常識便有所不足。人們為尋求精確而專業的常識,必須先定義所知而後能識,故名之為知識。在同一社會上,社會人不能不具有常識;在同一種專門行業中,從業人不可不具備該行特有的知識。是故,知識可以認作「專門行業必備的常識」。

對系統來說,常識是系統規律;知識則是子系統規律。對生命而言,常識是共存共生的規律;知識則是人類定義之行業規律。對宇宙來說,常識就是人類生活的慣性;知識則是瞎子摸象的成果。

人類之常識繁多,但人類生理結構一致,一應常識皆來自感覺、辨識、認知。因此,對人類感官而言,感覺可稱慣性,是唯一共有的「常識」。漢字最偉大的功能,是保存了人類由感覺、辨識而認知的過程。雖然全世界學者都視整理常識為畏途,但於「漢字理解系統」中,已經一應具足。

常識之功能,可協助人類在各種環境下、用各種方法,避免惡感之產生、創造美感之條件。而所謂的美、惡,實際上是人類生存條件的總匯,人得以有效地靈活應用。如此,人與人纔能水乳交融,和睦相處。

茲從「美感」的角度,將常識分析如下:

1,必然性:

適應環境的能力,是人類生存成功之道。當主觀個體面對客觀環境或對象,刺激頻度最高、而能令個體成功生存者,可謂「生存之必然條件」。主觀個體對此「必然性」的感受,一言以蔽之,可稱「好感」或「美感」。

2,變化性:

炁能之變化不止,感官早已適應,且有利於辨識。反之,沒有變化之刺激,在前後級之比較下,經常被感覺閥所忽略、而無所感。因此「變化性」常是激勵美感的條件,也可稱之為新奇感。

3,親和性:

主觀個體生存之經驗,必以有利,能親近、易融和為主。是以不論好感、美感為何,如果不具備「親和性」,好感也會變成無感或惡感。

三、層次

層=本體又本體,重重的事物;

次=再欠,第二,居後,較差的序位。

層次者,分層列序之觀念。

層次是在客觀立場觀察某一系統,根據其明顯而統一之特徵,劃分為若干因果相續的層層結構。

從人類客觀認知之立場,宇宙中之現象非常複雜、無極且無限。但若從體用因果的介面關係,則其間層層相續,規律井然。炁能變化統一而有序,恪遵能量由低而高、結構由簡而繁的原則,演化出多采多姿的宇宙系統。如欲理解宇宙系統,須由「量變成層,質變為次」之進程,逐步討論,是稱「層次」。

當今知識界及科學最大的盲點,在於將客觀宇宙視若一個平面,對其中無窮無盡各種現象,一律用幾個公式理解,因而認知混淆。蓋人類對炁能之時間、空間尚未能充份理解,尤其是主觀、客觀更是諱莫如深,各人自說自話。準此,瞎子摸象,憑什麼說自己所摸到的就是象?

比如說,物質與人類的區別是什麼?已知物質由分子、原子、粒子組成;但人類與分子、粒子之間,尚有物體、生物、動物等結構複雜的層次。根據原始的科學精神,理應將所知的事物按照其特性分門別類,根據其性質一一舉列。絕不能只憑一些專業「科學家」,不論青紅皀白,認定人就是原子製成的大餅!

科學係以論理及實證為依歸,科學家如不確知所站之立場,即令舉證歷歷,也無非一隅之見。愛因斯坦的相對論明確指出,運動現象就是基於相對立場的認知!當人坐在火車中,如果沒有立場或參考點,見對面有火車緩緩移動,根本無法判斷,究是自己的車在運動、還是靜止。

第二章、第一節、第四則[變化]中提到圓球面積與體積之比值在奈米級次急劇變大,即係立場選擇與層次認知混淆之明證。蓋炁能作用於奈米級次空間內為粒子,粒子在穩定狀態,具靜能,可稱奈米層次。於奈米層次,卻採用日常生活立場之判斷標準,當然導致觀察者對奈米世界的困惑不解!

不幸,中外古今,均知宇宙為空時連續區,卻忽略了空時連續所締造的「層次」,而將一應知識置於同一平面考量。平面思維之後果,為僅具廣度而缺乏深度,積以成習,遂喪失了對宇宙真相的判斷能力。最後,一切知識均淪為技術之拼圖,各種荒誕不經之謬論蔚然成風。

其實,這是觀念的問題,如果不加以澄清,思維便像一團迷霧。須知,人有主觀,細菌亦然,舉凡生命體為了生存,不得不然。然細菌對主觀之認知與應用,較諸人類不可以「道里計」!不僅如此,連人類社會中,上智、下愚都有天淵之別!因此,上智者可以聞道,下愚則只有吃喝玩樂是問了。

在宇宙系統中,「場」具有慣性力,充斥著炁能,人類能得知的知識不多,是最基本的層次。

繼而場中具有電磁力之量子,於場中極為活躍,其變化已超出所具有的特性,質變為粒子層次。

炁能循環於原子軌道上,粒子聚合成為分子,分子集結產生量變,當粒子總量形成新的變化時,量變即成為質變。由於粒子具有時空效應,對人的感官而言,時空效應衍生為物質層次。所謂物質,只是一種觀念,代表在人類觀察條件下所得的時空感覺。至於物質層次之性質,於人類知識中是謂化學。

進一步,炁能作用於物質與物質之互動中,分子力建構為一穩定的環境,衍生為物體層次。此層次以分子形式存在,分子力形成各種結構體,其理為物理,其形為物體。物體是人類感官能直接分辨的形式(不需任何儀器),具有三維空間與時間動能的效應。於物體界,體必有用,用有因果,是為人類文明之基礎。

胺基酸分子結合為長分子如蛋白質,將碳水化合物封閉在細胞中,其作用遂與外界隔絕。由於炁能轉換靈活、且能以該細胞為主,不斷生長、生殖,質變又導出了生命層次。生命能攝取炁能、利用炁能,在物質結構上另成系統,有了生機,得以不斷延續下去,是為生命體。

生命體內之蛋白質遇熱收縮,遂有運動之產生,運動加速了生命體利用炁能之效應,是有動物層次。動物可運動在不同的空間,直接攝取食物生存。同時,動物因視覺感受而建立了學習力,因應環境變化,一代一代遺傳下來。經數千萬介面衍生的結果,生命體生理形態質變,四腳變成兩腿、身體直立、大腦發達、意識滋生,於斯,人類層次到來。

人類精神相當於熱堆之物理效應,透過概念傳播,個體的能量累增。到了二十世紀,由於石油的炁能以及生產技術的應用,物質文明大放光芒。但是人類本質仍係動物,因此造成一非常奇特的社會現象:在精神方面人類頗具理性;而在肉體需求上,人類常陷入感性陷阱,不能自止。

感性猶如千絲萬縷,相互糾纏不清,於茲開啟了成欣敗餒、悲歡離合的人類文明。當人類文明建立後,因為生存的需要,人類開始追求「效率」。英人達爾文創《天演論》,人們迷信適者生存的定義,奉行弱肉強食之殖民主義,造成人類在近世紀掀起的各種空前的災難。

中國之先民早就看出人性的弱點,知道順著感性,人類將步入萬劫不復之絕境。遂設計了倫理道德,甚至於刻意壓抑肉體、提昇精神,努力修煉成為聖賢仙佛。所謂之聖賢仙佛,其精神境界已接近客觀、能與宇宙相接,由慣性能知世事之過去未來、休咎得失。斯乃智慧之載體,是稱境界層次。

宇宙慣性一脈相承,層次分類只為理解的便利,其間很多關節尚有待商榷。尤其涉及人類,因素繁多,不易取捨。不過,若是主題明確,分析對象則不是難事。如人類權利層次有:神權、君權、民權、金權、知權等。生命層次僅有生物生命、精神生命兩種。

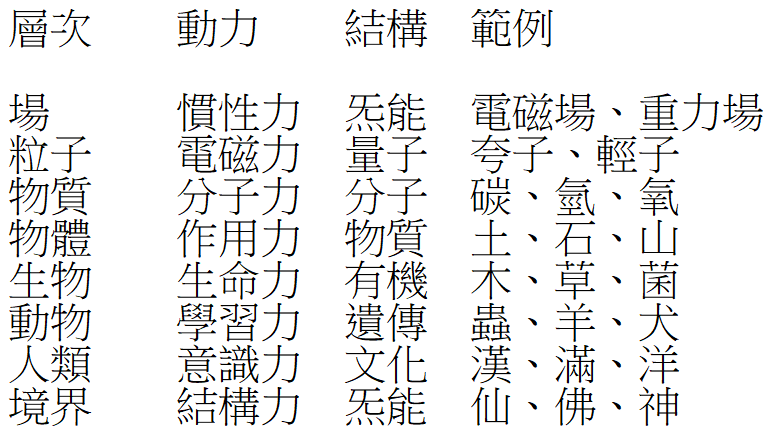

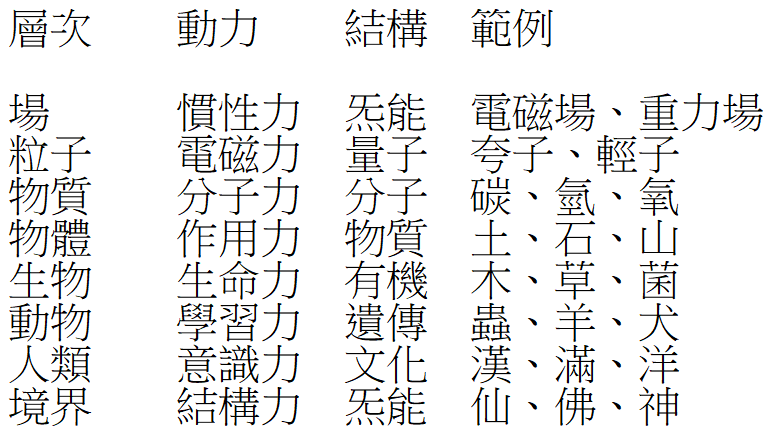

因本書僅論宇宙真實,僅將假設之宇宙炁能結構層次簡列如下(餘見拙著《層次論》):

四、三才

三=十個基本數字的第三位;

才=象草木初始之形,生機,時之起始,引申為能力。

三才者,人類對結構之三種認知,常以天地人為象徵。

中華文化受伏羲氏之影響極深(或謂伏羲氏為一族群),但陰陽組成八卦常被指為「老生常談」,無知之輩更斥為迷信。殊不知,五千年前,伏羲氏在沒有任何現代知識的輔助下,居然能透視宇宙、斷然釐定出這種超越今人的象徵符號!正因為這位古聖人之導引,始有中華文化,始有漢字理解系統之成就。

根據系統金宇塔模型,從古至今,歷代能參透八卦奧秘者,多係齊居塔尖、通天識地之士。塔下眾生簇擁,行行業業、層層疊疊,無非有待拾級而登。職是之故,唯精研聖賢書的讀書人,得窺《易經》奧秘於一二。等而次者,尚能知兩儀四象;再下,渾渾噩噩,維持塔基於不倒而已矣!

蓋文化一脈相承,原係慣性炁能之擴張,自物性而生命、而意識、以迄於宇宙極限之主流。如同電流,電子不聚於尖端,無從穿越介質;又如電磁波,頻率不精純至極致,無激光之能量。是以,金字塔規模太小,積累自然不足,其文化宛如風花雪月;唯有塔頂高聳雲天,始得一脈直通無極!

結構有三,是稱三才。三才之所以為三,實因三角形為宇宙中最精簡穩固者。在幾何圖形上,是組成面、體的基礎;在人類認知上,是炁能傳導之長、寬、高三維。離此,人不能理解宇宙中之「物體」、「空間」,更何況各種抽象觀念?而有了此三才之分析,宇宙中萬事萬物,無不中規合矩。

宇宙三才之象徵結構為:天、地、人。天指整體環境,環境的規律,不變的原則;地為當前條件,具體的物質,現實的基礎;人是變化的因子,事件的動機,組合的歷程。用這三種象徵,可以分門別類地理解宇宙間、無止無盡的事物,能有效而正確地趨近客觀真實。

本書所討論之主題,以三才概分三大類。

「天」指客觀之宇宙根本,如第三章、慣性規律:「天」-因果、「人」-人性、「地」-體用。

「人」指主觀之自我認知,如第四章、第二節之關鍵條件中:「天」-時代、「人」-自我、「地」-環境,以及其他各論。

「地」代表矽族之物質基礎,如第四章、第三節假設之軟、韌、硬體(因過於專業,故陳述不多)。

同時,在每章、各節之討論中,也無一不是三才結構。如炁能為「天」、物質為「地」、精神為「人」。或以生命為「天」、介面為「地」、變化為「人」。再如人類社會之結構:倫理為「天」、道德為「地」、篤行為「人」。準此,在討論宇宙的立場,循序以進,即令作者能力有限,也不致掛一漏萬。

第六節 結構

本站之資料、著作歡迎網友註明出處後轉載,

第六節 結構

--基礎、常識、層次、三才

結=絲者互勾為吉;

構=木相交,形成組織。

結構者,本係零件,使合成一體是也。

於第一節--系統中論及「介面」,任何兩個系統皆須由介面結合之,是稱結構。具體系統有具體結構,抽象系統有抽象結構。然而,如果一層一層地分析下去,具體、抽象都將止於炁能作用。於層次論中,各層次之別,即在於其各層結構之性質,而其性質實為炁能作用在各層次中的特徵。

諸如幾何學、數學,以及建築、機械甚至於社會、政治,無不建立在結構上。抽象的如同數學,以先導之公式不斷累積,其結構可令複雜的關係簡化。具體的結構則如橋樑、台階,能將炁能藉時、空關係分散,以小搏大。但這些與本書無關,在此放過不提。

抽象觀念也有結構,在人類處身的環境中,基於宇宙炁能的變化,其結果是稱「客觀現實」。人受到外在刺激,依自我經驗產生一系列之利害認知,則為「主觀思維」。主觀思維係在客觀現實影響下產生者,客觀亦在主觀運作中互變,其中必有「溝通法則」。這三者是謂「抽象結構」。

僅僅討論這三種抽象結構可用各種「平面邏輯」以推理說明之。但要明確地瞭解人生、認識宇宙整體,則必須在這三方面,找出抽象結構的關鍵因子,以便探討。

譬如「文字」所代表的意義是前人所約定俗同者,但在其抽象結構下細詳之:

客觀現實:每一個體之生活環境、教育程度、認知能力,皆有著天差地別之分。

主觀思維:認知文字純屬主觀經驗,人人不同。

溝通法則:在彼此的溝通中,出現偏差事屬必然;如果不知其理,遽下結論,必會導致乖誤;如欲正確(或接近正確)之認知,必須先求出客觀與彼此主觀之交集。

由上可知,「文字」是種觀念,其結構建立在主觀基礎上;主觀基礎有其必然之常識;常識觀念之奠定是為層次;認知層次可稱為三才。

進而究之,基礎、常識、層次、三才為「觀念結構」的根本,茲分述如後:

一、基礎

基=其土,上有其他建物之土地,根本;

礎=痛苦之石,石柱下被壓的石頭。

基礎者,系統之根本也。

人類語文形式,實為自幼學習之「制約反應」。蓋人之學習必須透過語文為介面,日久成習,遂將所學之語文作為主觀思維之工具。如果所學之語文有結構性的基礎、或學習之方法有合理之體系,則對理解有無比之助益。相反的,如果只是填鴨式的灌注,學者終生只懂依樣畫葫蘆。

對人之理解、對智慧之領悟,結構的基礎極其重要。因人的記憶能力有限,如果結構中充斥毫無規則的子系統,人們只能憑藉死記,虛耗了大部份的機能,應用時更是漫無邊際。

在各種結構中,一種有序、有層次,且屬於最原始的系統,其結構效率最高。這種系統,是以最小的空間、最高的效率及最大的功能所構成,是稱「系統基因」。

當今物質基因、生命基因都已被發現,因此,物質文明得以突飛猛進。至於人類的觀念,當應具有觀念基因,而這種觀念基因,也可謂之理解基因、思維基因等,端視應用而定。不論如何,觀念基因即為觀念之基礎,有如下三類:

1,概念

為先民生活經驗之所聚,一個有秩序的社會,其概念必然有機可循。以古代社會形態論,唯有農業社會有機會觀天察地;唯有重視倫理規律的群體重視概念;更重要的是其群體規模要大、維持的年代久遠,纔能發展出一貫的形式。

中華民族居中原五千年,歷史一脈相承,舉世獨到。其中最出色也最難解的,是伏羲氏發現兩儀、創造八卦,奠定了「系統基因」的基礎。及後,文字興、易經出,兼以先民重視倫理道德,推廣教育,尊崇聖賢,是有概念。

為便於溝通,先民將概念「約定俗成」,成為漢字,以形代義。經分析,漢字約有一千多個字根,分別代表日常生活之概念。

2,分類

分類細則來自概念的歸納,利用二分法分類,明確、簡單,以概念之系而統率之。

詳情請見第二章、第四節、第三則[構件]內容。

又由常識基因之漢字字根中,有意義可查者,凡象形及會意字,約一千個。經整理為兩大類:

總類:構成「字首」(又稱偏旁),代表常識事物之類別。

共類:構成「字身」,代表事物之屬性,有讀音,組成形聲字。

3,性質

性質是用作分析事物之體用者,因個人主觀經驗而異,無固定準則。

如以三層定義:

第一層:各種分類的屬性,供常識用。

第二層:深層之分類屬性,供知識用。

第三層:各種性質之特徵,供研究用。

漢字的應用,完全一應自然,動態依時序先後、靜態則按範疇大小。每一文字相當於一個畫面,連續發生時,相關基因形成「動態」組合。每個畫面為一級,前級涵蓋後級,後級則承接前級。這種自然之序,有利於概念理解,極易於思維的平行發展。

當「字」與「字」相接時,是稱為「詞」(註:如指「概念」與「概念」相接,則稱之為「觀念」;字、詞係文字記錄用,而概念、觀念係供分析理解);「字詞」合組成「句」;連續之「字句」則成「文章」。

前節所述之「思維流程」:刺激>辨識>概念>判斷>行為,若用漢字表達,可以簡化為:體>概念>用,或用>概念>體,亦即「體、用」關係。

在概念分類中,人之立場有客觀及主觀之分,觀察中又有具象、抽象及辨識、反應之別。

二、常識

常=尚巾,重視衣冠為人倫之道,象徵恆久;

識=言及現象(音、戈),體會。

常識者,恆久之體會,常用於人生事務之各種經驗認識。

常識是人類日常生活所識,是「體用因果」的根本,由於已融匯在潛意識中,其運用效率極高,乃人類成功生存之準則。但是,常識有時、空的局限,在不同之時代、不同的地域,就有不同的認知。同時,常識相當於同一社會上,人際關係及行事方法之介面,各人所作所為必須符合常識,否則不能共存。

常識供日常生活之用,當面對要求精確之問題時,常識便有所不足。人們為尋求精確而專業的常識,必須先定義所知而後能識,故名之為知識。在同一社會上,社會人不能不具有常識;在同一種專門行業中,從業人不可不具備該行特有的知識。是故,知識可以認作「專門行業必備的常識」。

對系統來說,常識是系統規律;知識則是子系統規律。對生命而言,常識是共存共生的規律;知識則是人類定義之行業規律。對宇宙來說,常識就是人類生活的慣性;知識則是瞎子摸象的成果。

人類之常識繁多,但人類生理結構一致,一應常識皆來自感覺、辨識、認知。因此,對人類感官而言,感覺可稱慣性,是唯一共有的「常識」。漢字最偉大的功能,是保存了人類由感覺、辨識而認知的過程。雖然全世界學者都視整理常識為畏途,但於「漢字理解系統」中,已經一應具足。

常識之功能,可協助人類在各種環境下、用各種方法,避免惡感之產生、創造美感之條件。而所謂的美、惡,實際上是人類生存條件的總匯,人得以有效地靈活應用。如此,人與人纔能水乳交融,和睦相處。

茲從「美感」的角度,將常識分析如下:

1,必然性:

適應環境的能力,是人類生存成功之道。當主觀個體面對客觀環境或對象,刺激頻度最高、而能令個體成功生存者,可謂「生存之必然條件」。主觀個體對此「必然性」的感受,一言以蔽之,可稱「好感」或「美感」。

2,變化性:

炁能之變化不止,感官早已適應,且有利於辨識。反之,沒有變化之刺激,在前後級之比較下,經常被感覺閥所忽略、而無所感。因此「變化性」常是激勵美感的條件,也可稱之為新奇感。

3,親和性:

主觀個體生存之經驗,必以有利,能親近、易融和為主。是以不論好感、美感為何,如果不具備「親和性」,好感也會變成無感或惡感。

三、層次

層=本體又本體,重重的事物;

次=再欠,第二,居後,較差的序位。

層次者,分層列序之觀念。

層次是在客觀立場觀察某一系統,根據其明顯而統一之特徵,劃分為若干因果相續的層層結構。

從人類客觀認知之立場,宇宙中之現象非常複雜、無極且無限。但若從體用因果的介面關係,則其間層層相續,規律井然。炁能變化統一而有序,恪遵能量由低而高、結構由簡而繁的原則,演化出多采多姿的宇宙系統。如欲理解宇宙系統,須由「量變成層,質變為次」之進程,逐步討論,是稱「層次」。

當今知識界及科學最大的盲點,在於將客觀宇宙視若一個平面,對其中無窮無盡各種現象,一律用幾個公式理解,因而認知混淆。蓋人類對炁能之時間、空間尚未能充份理解,尤其是主觀、客觀更是諱莫如深,各人自說自話。準此,瞎子摸象,憑什麼說自己所摸到的就是象?

比如說,物質與人類的區別是什麼?已知物質由分子、原子、粒子組成;但人類與分子、粒子之間,尚有物體、生物、動物等結構複雜的層次。根據原始的科學精神,理應將所知的事物按照其特性分門別類,根據其性質一一舉列。絕不能只憑一些專業「科學家」,不論青紅皀白,認定人就是原子製成的大餅!

科學係以論理及實證為依歸,科學家如不確知所站之立場,即令舉證歷歷,也無非一隅之見。愛因斯坦的相對論明確指出,運動現象就是基於相對立場的認知!當人坐在火車中,如果沒有立場或參考點,見對面有火車緩緩移動,根本無法判斷,究是自己的車在運動、還是靜止。

第二章、第一節、第四則[變化]中提到圓球面積與體積之比值在奈米級次急劇變大,即係立場選擇與層次認知混淆之明證。蓋炁能作用於奈米級次空間內為粒子,粒子在穩定狀態,具靜能,可稱奈米層次。於奈米層次,卻採用日常生活立場之判斷標準,當然導致觀察者對奈米世界的困惑不解!

不幸,中外古今,均知宇宙為空時連續區,卻忽略了空時連續所締造的「層次」,而將一應知識置於同一平面考量。平面思維之後果,為僅具廣度而缺乏深度,積以成習,遂喪失了對宇宙真相的判斷能力。最後,一切知識均淪為技術之拼圖,各種荒誕不經之謬論蔚然成風。

其實,這是觀念的問題,如果不加以澄清,思維便像一團迷霧。須知,人有主觀,細菌亦然,舉凡生命體為了生存,不得不然。然細菌對主觀之認知與應用,較諸人類不可以「道里計」!不僅如此,連人類社會中,上智、下愚都有天淵之別!因此,上智者可以聞道,下愚則只有吃喝玩樂是問了。

在宇宙系統中,「場」具有慣性力,充斥著炁能,人類能得知的知識不多,是最基本的層次。

繼而場中具有電磁力之量子,於場中極為活躍,其變化已超出所具有的特性,質變為粒子層次。

炁能循環於原子軌道上,粒子聚合成為分子,分子集結產生量變,當粒子總量形成新的變化時,量變即成為質變。由於粒子具有時空效應,對人的感官而言,時空效應衍生為物質層次。所謂物質,只是一種觀念,代表在人類觀察條件下所得的時空感覺。至於物質層次之性質,於人類知識中是謂化學。

進一步,炁能作用於物質與物質之互動中,分子力建構為一穩定的環境,衍生為物體層次。此層次以分子形式存在,分子力形成各種結構體,其理為物理,其形為物體。物體是人類感官能直接分辨的形式(不需任何儀器),具有三維空間與時間動能的效應。於物體界,體必有用,用有因果,是為人類文明之基礎。

胺基酸分子結合為長分子如蛋白質,將碳水化合物封閉在細胞中,其作用遂與外界隔絕。由於炁能轉換靈活、且能以該細胞為主,不斷生長、生殖,質變又導出了生命層次。生命能攝取炁能、利用炁能,在物質結構上另成系統,有了生機,得以不斷延續下去,是為生命體。

生命體內之蛋白質遇熱收縮,遂有運動之產生,運動加速了生命體利用炁能之效應,是有動物層次。動物可運動在不同的空間,直接攝取食物生存。同時,動物因視覺感受而建立了學習力,因應環境變化,一代一代遺傳下來。經數千萬介面衍生的結果,生命體生理形態質變,四腳變成兩腿、身體直立、大腦發達、意識滋生,於斯,人類層次到來。

人類精神相當於熱堆之物理效應,透過概念傳播,個體的能量累增。到了二十世紀,由於石油的炁能以及生產技術的應用,物質文明大放光芒。但是人類本質仍係動物,因此造成一非常奇特的社會現象:在精神方面人類頗具理性;而在肉體需求上,人類常陷入感性陷阱,不能自止。

感性猶如千絲萬縷,相互糾纏不清,於茲開啟了成欣敗餒、悲歡離合的人類文明。當人類文明建立後,因為生存的需要,人類開始追求「效率」。英人達爾文創《天演論》,人們迷信適者生存的定義,奉行弱肉強食之殖民主義,造成人類在近世紀掀起的各種空前的災難。

中國之先民早就看出人性的弱點,知道順著感性,人類將步入萬劫不復之絕境。遂設計了倫理道德,甚至於刻意壓抑肉體、提昇精神,努力修煉成為聖賢仙佛。所謂之聖賢仙佛,其精神境界已接近客觀、能與宇宙相接,由慣性能知世事之過去未來、休咎得失。斯乃智慧之載體,是稱境界層次。

宇宙慣性一脈相承,層次分類只為理解的便利,其間很多關節尚有待商榷。尤其涉及人類,因素繁多,不易取捨。不過,若是主題明確,分析對象則不是難事。如人類權利層次有:神權、君權、民權、金權、知權等。生命層次僅有生物生命、精神生命兩種。

因本書僅論宇宙真實,僅將假設之宇宙炁能結構層次簡列如下(餘見拙著《層次論》):

四、三才

三=十個基本數字的第三位;

才=象草木初始之形,生機,時之起始,引申為能力。

三才者,人類對結構之三種認知,常以天地人為象徵。

中華文化受伏羲氏之影響極深(或謂伏羲氏為一族群),但陰陽組成八卦常被指為「老生常談」,無知之輩更斥為迷信。殊不知,五千年前,伏羲氏在沒有任何現代知識的輔助下,居然能透視宇宙、斷然釐定出這種超越今人的象徵符號!正因為這位古聖人之導引,始有中華文化,始有漢字理解系統之成就。

根據系統金宇塔模型,從古至今,歷代能參透八卦奧秘者,多係齊居塔尖、通天識地之士。塔下眾生簇擁,行行業業、層層疊疊,無非有待拾級而登。職是之故,唯精研聖賢書的讀書人,得窺《易經》奧秘於一二。等而次者,尚能知兩儀四象;再下,渾渾噩噩,維持塔基於不倒而已矣!

蓋文化一脈相承,原係慣性炁能之擴張,自物性而生命、而意識、以迄於宇宙極限之主流。如同電流,電子不聚於尖端,無從穿越介質;又如電磁波,頻率不精純至極致,無激光之能量。是以,金字塔規模太小,積累自然不足,其文化宛如風花雪月;唯有塔頂高聳雲天,始得一脈直通無極!

結構有三,是稱三才。三才之所以為三,實因三角形為宇宙中最精簡穩固者。在幾何圖形上,是組成面、體的基礎;在人類認知上,是炁能傳導之長、寬、高三維。離此,人不能理解宇宙中之「物體」、「空間」,更何況各種抽象觀念?而有了此三才之分析,宇宙中萬事萬物,無不中規合矩。

宇宙三才之象徵結構為:天、地、人。天指整體環境,環境的規律,不變的原則;地為當前條件,具體的物質,現實的基礎;人是變化的因子,事件的動機,組合的歷程。用這三種象徵,可以分門別類地理解宇宙間、無止無盡的事物,能有效而正確地趨近客觀真實。

本書所討論之主題,以三才概分三大類。

「天」指客觀之宇宙根本,如第三章、慣性規律:「天」-因果、「人」-人性、「地」-體用。

「人」指主觀之自我認知,如第四章、第二節之關鍵條件中:「天」-時代、「人」-自我、「地」-環境,以及其他各論。

「地」代表矽族之物質基礎,如第四章、第三節假設之軟、韌、硬體(因過於專業,故陳述不多)。

同時,在每章、各節之討論中,也無一不是三才結構。如炁能為「天」、物質為「地」、精神為「人」。或以生命為「天」、介面為「地」、變化為「人」。再如人類社會之結構:倫理為「天」、道德為「地」、篤行為「人」。準此,在討論宇宙的立場,循序以進,即令作者能力有限,也不致掛一漏萬。