轉简體

復原

道常無為而無不為。 ①起

侯王若能守之,萬物將自化。 ②承

化而欲作,吾將鎮之以無名之樸,

夫亦將無欲。 ③轉

不欲以靜,天下將自定。 ④合

①起-客觀真實

道常無為而無不為,

【註】

客觀真實:自然界循其律進化,未曾一刻停頓。

【解】

老子認為:道雖然無所為,實際上卻是無所不為。

【釋】

第一個「無」指「無意識」,「無為」表示「不以自我之意念而有所作為」。「無不為」則指無為之結果是無所不為,如《章二》所言『是以聖人處無為之事,行不言之教,萬物作焉而不辭』。

②承-應用

侯王若能守之,萬物將自化。

【註】

客觀真實:為政在人,即使有制度在,仍是因人而異。

【解】

老子認為:為政者若能守無為之道,則萬事萬物皆將順遂自然而變化。

【通】

●《論語.為政》子曰:『為政以德,譬如北辰,居其所,而眾星拱之』。

【釋】

民性若水,可以利導之,不可以阻遏之。居政者無為而為,民謂:『我自然』,是萬物將自化矣。

③轉-調整

化而欲作,吾將鎮之以無名之樸,夫亦將無欲。

【註】

客觀真實:變化有過程,過程中有變化,逐步導引,方成系統。

【解】

老子認為:在變化中,人難免會有些私欲,動而待發。故應使環境樸實,避免聲色之誘,則人之欲望自然消失。

【通】

●《金剛經》:『諸菩薩摩訶薩,應如是生清淨心,不應住色生心,不應住聲、香、味、觸、法生心,應無所住而生其心』。

●《孟子.盡心下》:『養心莫善於寡欲。其為人也寡欲,雖有不存焉者,寡矣;其為人也多欲,雖有存焉者,寡矣』。

【釋】

變中生變,乃人性之常,蓋人與環境、人與人、人與自我,其中環環相扣,隨時隨地可能勾起「我」心,「我」心一起,離道即遠。

人之「我」心既起,心猿意馬,變生無測,難以自止。此時外界聲色引誘,一如群魔躍舞,心迷神馳,客心大動,此時最容易受到環境之影響。是以為政者應重視社會環境之潔淨,勿使大眾受到引誘,始能維持人民的平靜。

此説與今日世風大相逕庭,蓋商業社會最懼怕人民之「無欲」,若人人無欲,商人將無利可圖。自工業革命後,亞當史密斯提出之經濟理論,即強調刺激大眾之消費欲望,因欲望而購買,為了付出購買之代價則須努力工作,有人工作遂有生產,有了生產更必須加速消費。這樣因果循環,就是經濟成長,社會繁榮。

在此流程中,每一步驟皆有一重要的媒介,即為藉以融通的貨幣,在該理論體系中,只要貨幣暢通無缺,經濟即成長不止。

此理論係基於「地球資源無限」的假定,在貨物生產的過程,僅須考慮資金、機械與勞工的配合。然而,如今我們已知,地球資源不僅不是無限,且生產具有不可逆性,即每當一種產品生成時,不但有相當的能源被消耗掉,有害的副產品也隨之而來,人類終於看到了大自然反制之道。然而根據慣性定律,運動的軌跡必將持續進行,其結果如何,但觀當今人類社會即知端倪。

只是先進工業各國尚有金蟬脱殼之計,兩百年前先以船堅炮利,強迫全世界市場門戶開放,再以自由、民主蠱惑,瓦解了其他地區封閉自足的意識形態,最後以文宣廣告堂堂進入不同宗教、習俗、文化、種族的人心中。結果是單方面地實現了亞當史密斯的經濟成長理論,大批如同鴉片般的商品,換走了稀有的金屬礦產、珍貴的石油,同時把污染、有害的夕陽工業,美其名為投資,送進了原本一片青翠的農地。

這是人類文明史上最精采的計畫之一,表面上兩得其利,落後者由「貧淨」掙得了繁榮,感恩戴德唯恐不及。溫泉俱樂部建好了,大家共同浮沉欲海,可笑的是,先來者下水時,水尚清,等他們洗乾淨了,把污垢留在水中,再染之以色,飾之以采,後下水的仍有「與有榮焉」之感。

④合-結論

不欲以靜,天下將自定。

【註】

客觀真實:能量消耗完畢後,必當趨於平靜。

【解】

老子認為:以靜消欲,天下必將自然而然地趨於安定。

【通】

●《六祖壇經.定慧品》:『真如自性起念,六根雖有見聞覺知,不染萬境,而真性常自在』。

【釋】

無欲則靜,靜必無欲,天下返歸自然。

【論】

由於西方重視技術,而有今日之物質文明,量變質變的結果,電腦已蔚為龍象。所不足者,為電腦不具智能,是以有人工智能之議。

苟電腦具有智能,其所擁有的時間是無限的,空間則可經由網路,通達每一角落,彼時其資訊及知識的效益,將勝過人類億萬倍。

果如老子所言,『不欲以靜,天下將自定』,電腦本無欲,無欲則無為,電腦將取代人類,以為天下主乎?

奉勸「為」此「利器」之人,切勿將「個人私心」設計為人工智能之「欲」,是則罪過大矣!

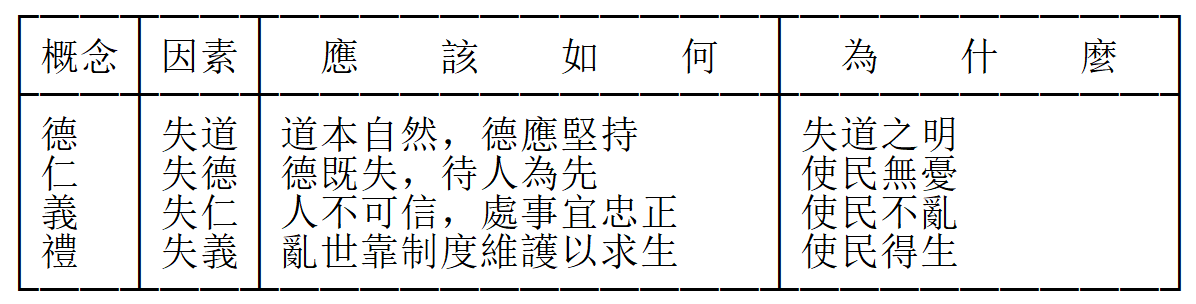

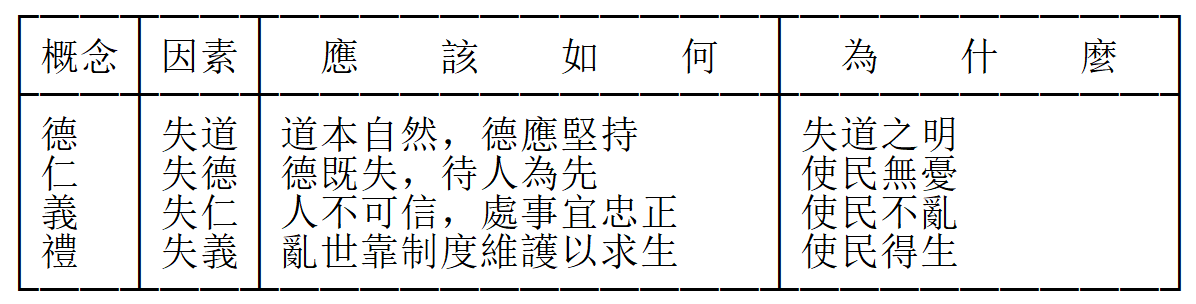

章卅八

上德不德,是以有德,

下德不失德,是以無德。 ①起

上德無為而無以為,上仁為之而無以為;②承

上義為之而有以為,上禮為之而莫之應,

則攘臂而扔之。

故失道而後德,失德而後仁,

失仁而後義,失義而後禮。 ③轉

夫禮者忠信之薄,而亂之首。

前識者,道之華,而愚之始。

是以大丈夫處其厚,不居其薄,

處其實,不居其華, ④合

故去彼取此。

①起-定義

上德不德,是以有德,下德不失德,是以無德。

【註】

概念分析:德:『孔德之容,惟道是從』,故人無為是德。

【解】

老子認為:上德者不標榜德行,依道而行,才會有真的德行。下德之人,作做施德,反而無德可言。

【釋】

道為體,德為用;道為本,德為末,道重無為,道失而後用德,德亦無為,唯道已失,必須更堅持無為。

②承-引申

上德無為而無以為,上仁為之而無以為;

上義為之而有以為,上禮為之而莫之應,

則攘臂而扔之。

【註】

概念分析:仁、義、禮係用於不同的層次。仁,與人處而德存者;義,行事而德存者;禮,任職而德存者。

【解】

老子認為:上德之人,守靜無為,不需要多作表現。上仁之人,雖有所作為,卻是無所為而為。上義的人,不但有所作為,且所作所為都有目的。上禮之人,設計了禮儀制度,不但身體力行,還要加諸他人,若得不到回應,則拉人強行。

③轉--解釋

故失道而後德,失德而後仁,

失仁而後義,失義而後禮,

夫禮者忠信之薄,而亂之首。

前識者,道之華,而愚之始。

【註】

概念分析:道、德、仁、義、禮為五種級次,失彼而後有此。

【解】

老子認為:因為道已失,才需要德,德已亡而用仁來籠絡人心。仁都沒有了,便會產生義,連義也無存,只好用禮法來束縛了。到了要用禮法來束縛的時候,表示人世間忠、信已經蕩然無存,人與人之間難以相處,是社會禍亂之源。若有人以先知先覺的面貌,高調入雲,這種人其實是道的裝飾品,是人變愚昧的開始。

【釋】

春秋以降,值社會動亂,人心敗壞之際,真「道」已失,孔子講「仁、義」,以實際之行為,維護社會之安寧。今世環境更為不堪,必須以法律條文,明訂處罰細則。因禮亦失,只能用法,比諸老子之世,其亂更甚。

後人不察,以為仁義道德乃聖人所重,奉為圭臬,是愚之又愚也。

④合-結論

是以大丈夫處其厚,不居其薄,處其實,不居其華,

故去彼取此。

【註】

客觀真實:適者生存。

【解】

老子認為:所以做人應以道德為本,不要拘泥禮法,採取樸實的態度,不要誇大浮華,也就是去後者,取前者。

【釋】

求真首求明理,物理、事理、人理、天理,理既明,自然知道如何取捨。

章卅九

昔之得一者,天得一以清,地得一以寧,①起

神得一以靈,谷得一以盈,萬物得一以生,

侯王得一以為天下貞。其致之,

天無以清將恐裂,地無以寧將恐發, ②承

神無以靈將恐歇,谷無以盈將恐竭,

萬物無以生將恐滅,侯王無以貴高將恐蹶。

故貴以賤為本,高以下為基, ③轉

是以侯王自謂孤、寡、不穀,

此非以賤為本邪?非歟?

故至譽無譽,不欲琭琭如玉,珞珞如石。④合

①起-定義

昔之得一者,天得一以清,地得一以寧,

神得一以靈,谷得一以盈,萬物得一以生,

侯王得一以為天下貞。其致之。

【註】

客觀真實:客觀現象本為一,人因主觀而各執己見。

【解】

老子認為:所謂得一的情形是這樣的:「天」得一即清明澄澈,「地」得一則安定寧靜,「神」得一則微妙靈驗,「山谷」得一則流水充盈,「萬物」得一即生命力旺盛,「為政者」得一則為天下表率。這些都是因為得到「一」才有的。

【通】

●《章廿二》:『聖人抱一為天下式』。

【釋】

所謂一,即自然本體。

②承-反証

天無以清將恐裂,地無以寧將恐發,

神無以靈將恐歇,谷無以盈將恐竭,

萬物無以生將恐滅,侯王無以貴高將恐蹶。

【註】

客觀真實:客觀現象若反常,必不利於生命體。

【解】

老子認為:天若不清將有災禍,地若不寧則將崩發,神若不靈必然式微,谷若無水勢必涸竭,萬物無生命唯有絶滅,而侯王若不能為天下的典範,則恐要被顛覆滅亡。

【釋】

自然本體發生反常的變化,即為災禍,人世亦然。孔子云:『人無遠慮,必有近憂』,道理即在此。

當今社會上的一切,如果當局者迷至無知無覺,則『侯王無以貴高將恐蹶』。

③轉-引証

故貴以賤為本,高以下為基,

是以侯王自謂孤、寡、不穀,

此非以賤為本邪?非歟?

【註】

客觀真實:人類社會之結構,有如金字塔。

【解】

老子認為:所以,尊貴是以貧賤為本源,高處係建立在低下的基礎上,君王自稱「孤、寡人、不穀」難道不是這個原因嗎?

【釋】

人間亦有常態結構,即少數人領導多數人,多數人支持少數人,各有立場,分任職掌,而互存互榮。高高在上的少數人,必須謙虛待下,考慮多數人的需求。

④合-結論

故至譽無譽,不欲琭琭如玉,珞珞如石。

【解】

老子認為:因此,最高的榮譽不需要標榜。像玉器般耀目的光彩,反而不如平實堅硬的石頭更近自然。

【釋】

這原是極為自然的道理,但在「人不為己,天誅地滅」的社會中,能居高位者,率皆由營私結黨、爭權奪利所致。以致志得意滿,自我膨脹,無不喜歡阿諛乞憐之輩。在下者,為求躋身上位,自是曲意承歡,極盡歌功頌德之能事。以至於社會上沆瀣一氣,真理蒙塵。

玉本為石之硬者,可為棟梁,不幸光華誘人,遂為人所鑿淬,淪為裝飾品。

本站之資料、著作歡迎網友註明出處後轉載,

章卅七 至 章卅九

章卅七道常無為而無不為。 ①起

侯王若能守之,萬物將自化。 ②承

化而欲作,吾將鎮之以無名之樸,

夫亦將無欲。 ③轉

不欲以靜,天下將自定。 ④合

①起-客觀真實

道常無為而無不為,

【註】

客觀真實:自然界循其律進化,未曾一刻停頓。

【解】

老子認為:道雖然無所為,實際上卻是無所不為。

【釋】

第一個「無」指「無意識」,「無為」表示「不以自我之意念而有所作為」。「無不為」則指無為之結果是無所不為,如《章二》所言『是以聖人處無為之事,行不言之教,萬物作焉而不辭』。

②承-應用

侯王若能守之,萬物將自化。

【註】

客觀真實:為政在人,即使有制度在,仍是因人而異。

【解】

老子認為:為政者若能守無為之道,則萬事萬物皆將順遂自然而變化。

【通】

●《論語.為政》子曰:『為政以德,譬如北辰,居其所,而眾星拱之』。

【釋】

民性若水,可以利導之,不可以阻遏之。居政者無為而為,民謂:『我自然』,是萬物將自化矣。

③轉-調整

化而欲作,吾將鎮之以無名之樸,夫亦將無欲。

【註】

客觀真實:變化有過程,過程中有變化,逐步導引,方成系統。

【解】

老子認為:在變化中,人難免會有些私欲,動而待發。故應使環境樸實,避免聲色之誘,則人之欲望自然消失。

【通】

●《金剛經》:『諸菩薩摩訶薩,應如是生清淨心,不應住色生心,不應住聲、香、味、觸、法生心,應無所住而生其心』。

●《孟子.盡心下》:『養心莫善於寡欲。其為人也寡欲,雖有不存焉者,寡矣;其為人也多欲,雖有存焉者,寡矣』。

【釋】

變中生變,乃人性之常,蓋人與環境、人與人、人與自我,其中環環相扣,隨時隨地可能勾起「我」心,「我」心一起,離道即遠。

人之「我」心既起,心猿意馬,變生無測,難以自止。此時外界聲色引誘,一如群魔躍舞,心迷神馳,客心大動,此時最容易受到環境之影響。是以為政者應重視社會環境之潔淨,勿使大眾受到引誘,始能維持人民的平靜。

此説與今日世風大相逕庭,蓋商業社會最懼怕人民之「無欲」,若人人無欲,商人將無利可圖。自工業革命後,亞當史密斯提出之經濟理論,即強調刺激大眾之消費欲望,因欲望而購買,為了付出購買之代價則須努力工作,有人工作遂有生產,有了生產更必須加速消費。這樣因果循環,就是經濟成長,社會繁榮。

在此流程中,每一步驟皆有一重要的媒介,即為藉以融通的貨幣,在該理論體系中,只要貨幣暢通無缺,經濟即成長不止。

此理論係基於「地球資源無限」的假定,在貨物生產的過程,僅須考慮資金、機械與勞工的配合。然而,如今我們已知,地球資源不僅不是無限,且生產具有不可逆性,即每當一種產品生成時,不但有相當的能源被消耗掉,有害的副產品也隨之而來,人類終於看到了大自然反制之道。然而根據慣性定律,運動的軌跡必將持續進行,其結果如何,但觀當今人類社會即知端倪。

只是先進工業各國尚有金蟬脱殼之計,兩百年前先以船堅炮利,強迫全世界市場門戶開放,再以自由、民主蠱惑,瓦解了其他地區封閉自足的意識形態,最後以文宣廣告堂堂進入不同宗教、習俗、文化、種族的人心中。結果是單方面地實現了亞當史密斯的經濟成長理論,大批如同鴉片般的商品,換走了稀有的金屬礦產、珍貴的石油,同時把污染、有害的夕陽工業,美其名為投資,送進了原本一片青翠的農地。

這是人類文明史上最精采的計畫之一,表面上兩得其利,落後者由「貧淨」掙得了繁榮,感恩戴德唯恐不及。溫泉俱樂部建好了,大家共同浮沉欲海,可笑的是,先來者下水時,水尚清,等他們洗乾淨了,把污垢留在水中,再染之以色,飾之以采,後下水的仍有「與有榮焉」之感。

④合-結論

不欲以靜,天下將自定。

【註】

客觀真實:能量消耗完畢後,必當趨於平靜。

【解】

老子認為:以靜消欲,天下必將自然而然地趨於安定。

【通】

●《六祖壇經.定慧品》:『真如自性起念,六根雖有見聞覺知,不染萬境,而真性常自在』。

【釋】

無欲則靜,靜必無欲,天下返歸自然。

【論】

由於西方重視技術,而有今日之物質文明,量變質變的結果,電腦已蔚為龍象。所不足者,為電腦不具智能,是以有人工智能之議。

苟電腦具有智能,其所擁有的時間是無限的,空間則可經由網路,通達每一角落,彼時其資訊及知識的效益,將勝過人類億萬倍。

果如老子所言,『不欲以靜,天下將自定』,電腦本無欲,無欲則無為,電腦將取代人類,以為天下主乎?

奉勸「為」此「利器」之人,切勿將「個人私心」設計為人工智能之「欲」,是則罪過大矣!

章卅八

上德不德,是以有德,

下德不失德,是以無德。 ①起

上德無為而無以為,上仁為之而無以為;②承

上義為之而有以為,上禮為之而莫之應,

則攘臂而扔之。

故失道而後德,失德而後仁,

失仁而後義,失義而後禮。 ③轉

夫禮者忠信之薄,而亂之首。

前識者,道之華,而愚之始。

是以大丈夫處其厚,不居其薄,

處其實,不居其華, ④合

故去彼取此。

①起-定義

上德不德,是以有德,下德不失德,是以無德。

【註】

概念分析:德:『孔德之容,惟道是從』,故人無為是德。

【解】

老子認為:上德者不標榜德行,依道而行,才會有真的德行。下德之人,作做施德,反而無德可言。

【釋】

道為體,德為用;道為本,德為末,道重無為,道失而後用德,德亦無為,唯道已失,必須更堅持無為。

②承-引申

上德無為而無以為,上仁為之而無以為;

上義為之而有以為,上禮為之而莫之應,

則攘臂而扔之。

【註】

概念分析:仁、義、禮係用於不同的層次。仁,與人處而德存者;義,行事而德存者;禮,任職而德存者。

【解】

老子認為:上德之人,守靜無為,不需要多作表現。上仁之人,雖有所作為,卻是無所為而為。上義的人,不但有所作為,且所作所為都有目的。上禮之人,設計了禮儀制度,不但身體力行,還要加諸他人,若得不到回應,則拉人強行。

③轉--解釋

故失道而後德,失德而後仁,

失仁而後義,失義而後禮,

夫禮者忠信之薄,而亂之首。

前識者,道之華,而愚之始。

【註】

概念分析:道、德、仁、義、禮為五種級次,失彼而後有此。

【解】

老子認為:因為道已失,才需要德,德已亡而用仁來籠絡人心。仁都沒有了,便會產生義,連義也無存,只好用禮法來束縛了。到了要用禮法來束縛的時候,表示人世間忠、信已經蕩然無存,人與人之間難以相處,是社會禍亂之源。若有人以先知先覺的面貌,高調入雲,這種人其實是道的裝飾品,是人變愚昧的開始。

【釋】

春秋以降,值社會動亂,人心敗壞之際,真「道」已失,孔子講「仁、義」,以實際之行為,維護社會之安寧。今世環境更為不堪,必須以法律條文,明訂處罰細則。因禮亦失,只能用法,比諸老子之世,其亂更甚。

後人不察,以為仁義道德乃聖人所重,奉為圭臬,是愚之又愚也。

④合-結論

是以大丈夫處其厚,不居其薄,處其實,不居其華,

故去彼取此。

【註】

客觀真實:適者生存。

【解】

老子認為:所以做人應以道德為本,不要拘泥禮法,採取樸實的態度,不要誇大浮華,也就是去後者,取前者。

【釋】

求真首求明理,物理、事理、人理、天理,理既明,自然知道如何取捨。

章卅九

昔之得一者,天得一以清,地得一以寧,①起

神得一以靈,谷得一以盈,萬物得一以生,

侯王得一以為天下貞。其致之,

天無以清將恐裂,地無以寧將恐發, ②承

神無以靈將恐歇,谷無以盈將恐竭,

萬物無以生將恐滅,侯王無以貴高將恐蹶。

故貴以賤為本,高以下為基, ③轉

是以侯王自謂孤、寡、不穀,

此非以賤為本邪?非歟?

故至譽無譽,不欲琭琭如玉,珞珞如石。④合

①起-定義

昔之得一者,天得一以清,地得一以寧,

神得一以靈,谷得一以盈,萬物得一以生,

侯王得一以為天下貞。其致之。

【註】

客觀真實:客觀現象本為一,人因主觀而各執己見。

【解】

老子認為:所謂得一的情形是這樣的:「天」得一即清明澄澈,「地」得一則安定寧靜,「神」得一則微妙靈驗,「山谷」得一則流水充盈,「萬物」得一即生命力旺盛,「為政者」得一則為天下表率。這些都是因為得到「一」才有的。

【通】

●《章廿二》:『聖人抱一為天下式』。

【釋】

所謂一,即自然本體。

②承-反証

天無以清將恐裂,地無以寧將恐發,

神無以靈將恐歇,谷無以盈將恐竭,

萬物無以生將恐滅,侯王無以貴高將恐蹶。

【註】

客觀真實:客觀現象若反常,必不利於生命體。

【解】

老子認為:天若不清將有災禍,地若不寧則將崩發,神若不靈必然式微,谷若無水勢必涸竭,萬物無生命唯有絶滅,而侯王若不能為天下的典範,則恐要被顛覆滅亡。

【釋】

自然本體發生反常的變化,即為災禍,人世亦然。孔子云:『人無遠慮,必有近憂』,道理即在此。

當今社會上的一切,如果當局者迷至無知無覺,則『侯王無以貴高將恐蹶』。

③轉-引証

故貴以賤為本,高以下為基,

是以侯王自謂孤、寡、不穀,

此非以賤為本邪?非歟?

【註】

客觀真實:人類社會之結構,有如金字塔。

【解】

老子認為:所以,尊貴是以貧賤為本源,高處係建立在低下的基礎上,君王自稱「孤、寡人、不穀」難道不是這個原因嗎?

【釋】

人間亦有常態結構,即少數人領導多數人,多數人支持少數人,各有立場,分任職掌,而互存互榮。高高在上的少數人,必須謙虛待下,考慮多數人的需求。

④合-結論

故至譽無譽,不欲琭琭如玉,珞珞如石。

【解】

老子認為:因此,最高的榮譽不需要標榜。像玉器般耀目的光彩,反而不如平實堅硬的石頭更近自然。

【釋】

這原是極為自然的道理,但在「人不為己,天誅地滅」的社會中,能居高位者,率皆由營私結黨、爭權奪利所致。以致志得意滿,自我膨脹,無不喜歡阿諛乞憐之輩。在下者,為求躋身上位,自是曲意承歡,極盡歌功頌德之能事。以至於社會上沆瀣一氣,真理蒙塵。

玉本為石之硬者,可為棟梁,不幸光華誘人,遂為人所鑿淬,淪為裝飾品。