轉简體

復原

道可道,非常道;名可名,非常名。①起

無名天地之始,有名萬物之母。 ②承

故常無欲,以觀其妙,

常有欲,以觀其徼。 ③轉

此兩者,同出而異名,同謂之玄。 ④合

玄之又玄,眾妙之門。

①起-定義

道可道,非常道;名可名,非常名。

【註】

概念分析:道:路也。路供人行,行至某處。人生有道,道必有所之。

客觀真實1:人在世間,即是在時空連續的宇宙中,佔有一座標位置。人與人之間,人與事、物之間,彼此為相對座標之關係。

客觀真實2:能量運作於宇宙中,由某一座標位置及於其他,形成「功」。人對萬事萬物之認知,乃因「功」作用於感官,形成刺激訊號,藉著大腦之神經功能,將相關性之感應聯結成網路,形成「經驗」,得以綜合應用。

客觀真實3:經驗係片斷且模糊之記錄,人因各自生存在相對之時空座標軸上,具有不同的經驗,故必需採用彼此均能接受之方式溝通,以交換有無。

客觀真實4:經過長時期的自然演變,一些感官所能接收的刺激符號,可以代表人共有的經驗因素,便成為人對經驗事物認知的「概念」,亦稱為「名」。

客觀真實5:人之經驗來自生活,對超出生活之外的思維認知,知者不多,在未形成「共識」之前,無法以概念表達。

【解】

老子認為:「道」可以説明,但並非一般人所瞭解的「道」;「名稱」可以代表事物,卻不能表達人對事物本體的認知。

【通】

●《易經》中討論陰陽之盈虛消長,係相對之觀念,非指有陰、陽之實,意同此。

●《金剛經》:『佛曰般若波羅密,即非般若波羅密,是名般若波羅密』。

●《淮南子.原道訓》:『夫道者,覆天載地,廓四方,柝八極,高不可際,深不可測』。

●《中庸》:『天命謂之性,率性謂之道,脩道謂之教』。

●《莊子.大宗師》:『夫道,有情有信,無為無形,可傳而不可受,可得而不可見。自本自根,未有天地,自古以固存,神鬼神帝,先天地生。在太極之先而不為高,在六極之下而不為深,先天地之久而不為久,長於上古而不為老』。

●《論語.里仁》子曰:『朝聞道,夕死可矣』。

【釋】

本節開宗明義,首先正名,蓋人所以難明事理者,即在屢有偏蓋全之失。

「道」是人走的路,人走在道上,有一定的目的,以通達某處。人生未嘗不然,人由生至死,若無目的,不知行向何方,則無道可言,亦無道之需。是以「道」僅對有目的,或者希望尋求目的之人,始具有意義,非泛指之一般「道路」。

「道」又是自然界運行之法則,自然界之進化,也有一定之目的。人類為大自然之一份子,自應遵循大環境之法則,因之,人道須合於天道。

人與人為了溝通,必須應用共同的概念,然而一般人日常生活經驗,只顧事物之利害得失,無視於事物之真象本源,實無共同概念可言。故老子首先明示,「道」可説,但此道並非一般人所認識的道。同理,在討論「道」的時候,「名」稱、「概念」雖然與大家習用的相同,但切勿以表象視之。

語言之產生,係因群居的人類,為了達到生存目的,相互溝通而發展出者。因此,語言之功能,僅限於表達一般事物。而且語言本是一種間接符號,僅能概略地代表個體對某一件事物,籠統含糊的主觀經驗,絶對有異於原來真相。人間事務,本就利、害交集,是、非互生,而人各為己,但求得利,掛一漏萬,猶自以為是,錯在他人。待至人類文明發展到探索人生真相的階段,也僅只限於極少數的智者,在不同的時空,以各自的立場,枯思冥想,而無共同的概念以資溝通。智者之所以為智者,乃其所見所識,異於常人,縱有心得,難與眾人共享。苟若宇宙中並無絶對真理,為了溝通及探索之方便,智者必須發展出某種形式之溝通工具,以資印証。再若宇間確有真理,且為唯一真理,是則人人可識,人人可得,何須假手人為既不精確、又嫌主觀之經驗語言?

②承-釋名

無名天地之始,有名萬物之母。

【註】

客觀真實1:在人類文明發展之始,宇宙已然歷經一百五十億年之進化。再溯其源,當能量尚未量化為粒子之前,更非時間可以數計。

客觀真實2:以當今之科技,對能量世界尚難窺堂奧,遑論以概念應用之。人所能知者,僅為生活之事物而已。

【解】

老子認為:天地始於無以名狀之初態,是為本體。天地既始,遂有「有」。「有」傳於「有」,則產生萬事萬物。

【通】

●《易經》中,乾天坤地,乾者動也,動有始終;坤者母也,母司生息。

●《莊子.知北遊》:『有先天地生者物邪?物物者非物,物出不得先物也,猶其有物也,猶其有物,無已』。

●《章四十》:『天下萬物生於有,有生於無』。

【釋】

天地為宇宙之結構,其始及終涵蓋人類所有之知識,究其極,必為超越物質之本體。既為超物質,即不具物體之形、體、質、數等,人可藉以觀察、衡量、計量之特性,所以是「無」。萬事萬物則為人之生活範疇,是人基於「經驗」認知者,因認知而存在於經驗中,故當「有」了經驗,遂以之為「有」。

設:宇宙之始時為0,宇宙在萬物衍生後時間為N。0 可視為「無」,N >0,且不斷累進,可視為「有」。「有」與「無」僅為一種關係,由無開始,由有而衍生一切。

③轉-應用

故常無欲,以觀其妙,常有欲,以觀其徼。

【註】

概念分析:徼:邊地,指實際的現象,後果。

客觀真實1:為了生存保障,動物對動態訊息之辨識,必以個體之利、害為依歸。

客觀真實2:根據上節客觀真實1,人為一獨立座標體,利、害作用於此座標體,即為動機,由動機刺激而產生欲望,因欲望而作功,趨利避害,產生行為。

客觀真實3:若人能不受欲望支配,則可居於客觀立場,完全拋開自我利害,得以明確觀察到各種動態訊息作用之因果。

【解】

老子認為:若欲瞭解宇宙本體之奧妙,必須無欲,不可預設立場;若有瞭解事物現象之欲望,則心已動,需先確定目標,以觀察其結果。

【通】

●王陽明之「格物致知」。

●佛家言念起念滅,明心見性,無所住而生其心,即『無欲以觀其妙』;執著於我見,心動意起,必有所圖,即『有欲以觀其徼』也。

●『萬物靜觀皆自得』。

【釋】

量子力學上的「測不準原理」,是指在觀察粒子時,需要藉助能量,而電子之能階低,任何觀測用的能量,都會影響到電子的表現。對人而言,「欲望」是控制行為、心態的能量,會影響到人觀察的立場。而對宇宙真相的認知,不能攙入個人的好惡,故要做到「客觀」,其前提即為「無欲」。

『妙』者道之體,『徼』者道之用。人因需求而有欲,有欲而求其「用」,「用」可經由實驗証明,有所得即止。「體」則因超乎物表,非生活中一般之概念所能表達,若得而知之,妙不可言。

又基於現實需求,人常重用而輕體。故欲觀「體」之妙,必先忘「用」,欲忘其用必先無欲。無欲則剛,剛則無理不明。

今人多認為本句應斷為:『故常無,欲以觀其妙,常有,欲以觀其徼。』雖一字之差,卻將老子之真義埋沒。

①以「有、無」來解釋,是表面字義,而「有欲、無欲」則為人世之真實。前者令人知,後者令人覺、覺而感、感而有所悟。蓋道本存宇間,人唯有無欲始能悟之,若有欲,則身陷此徼矣。

人常以老子主張『無欲』,解做『常有欲』實非老子本意。老子固主張人當無欲,但無欲難如登天,退而求其次,有欲而不傷人,亦屬差強人意。如《章六一》中『夫兩者各得其所欲,大者宜為下』,《章六二》言『古之所以貴此道者何?不曰:求以得,有罪以免邪』,所言極為明顯。

②縱觀《道德經》全文,不見「欲以……」之句式。若讀做「常有,欲以觀其徼」,則「不欲以靜,天下將自定」亦當讀做「不欲以靜天下,將自定」。

③解做「常有,欲以觀其徼」,此欲非指天「想要」,而是人「想要」,人想要亦是一種欲望,與解做「常有欲」無異。

【例】

見人吵架,若事不關己,可旁觀,見人齜牙咧嘴,口沫横飛,恨不得一口將對方呑下之惡形惡狀,其妙無比。再若分析雙方之態度,對話之內容,其曲折、是非亦不難察知,是客觀「無欲」之妙。

但若有一方或雙方為自己所關心之人,是有欲也,即使無法介入,心亦為之奪焉。是時,心情隨著雙方之吵聲起落,所見者,唯有自我之利害。此時人已喪失客觀分析判斷之能力,僅見事物之「徼」也。

④合-結論

此兩者,同出而異名,同謂之玄。

玄之又玄,眾妙之門。

【註】

概念分析1:玄:有色,無光照其上,意即難以觀察之狀。

概念分析2:妙:意指有關少女之聯想,引申為不可言傳。

概念分析3:門:出入之口,意指認知之介面。

客觀真實1:宇宙建立在能量結構上,能量之變化,對人的感覺而言,即為「刺激」。刺激對人有利害關係,成為經驗後,貯存在腦中,是為「認識」。

客觀真實2:人對刺激之感受及認知,百分之八十以上來自視覺。但凡視不能明者,人即難以觀察與認知。事物之因果、本源皆無形象,非視覺所能辨識。

客觀真實3:早期之希臘聖哲,皆熱衷於宇宙起源之探討,但因難以彼此認同,且無實際之生活利益,故而逐漸式微。後因基督教的興起,「創造論」統一了西方思潮。直到十九世紀,當古典力學奠定了現代物理的基礎後,原子論大行其道,宇宙本體又成為最熱門的話題。迨廿世紀,相對論及量子力學更將宇宙起源引入科學廟堂之上,一時各種新奇理論蔚為風尚。諸如大爆炸、黑洞、巨牆、蟲洞等,無不玄之又玄。

客觀真實4:在中國,黄老思想雖然調和了人與自然之關係,但因觀念艱深抽象,對一般人説來,太過於「玄妙」,後繼乏人。漢朝亂久求治,獨崇儒家,形成束縛行為的「禮教」。迄東漢、晉、南北朝制度解體,在學術上清談、玄學蔚為風尚,而在民間,道家「方士」,則轉向成仙求化。

客觀真實5:然而,由於科舉制度的影響,中國歷代讀書人多以儒家思想為主,求仕務實,從不探討此類難以認知之宇宙本源,僅致力於人與人之關係。

客觀真實6:印度之釋迦牟尼,發現人與「心」之密切關係,漢代傳入中國,當時人已明暸人與自然、人與人之關係,又訝於人心之「玄妙」,揉和於本土文化之中,遂產生了「禪」以及宋明理學。

客觀真實7:西方在基督教會千餘年之「黑暗時期」後,公元十六世紀的文藝復興運動極力推崇古希臘文化,亞里士多德的分類學大行其道,人們得以專精一種學科,促使工業革命到來,創造了物質文明。

客觀真實8:近百年來,隨著歐洲民主制度的盛行,中華文化受到西方物質文明之衝擊,國人惑於自然、人、心、物間各種玄妙關係,眼見西人船堅炮利,為所欲為,信心幾乎淪喪。

客觀真實9:目前正逢資訊時代興起,全人類又受到這一波新觀念的考驗。唯有能將其文化融合於資訊者,始能面對下一個時期的挑戰。

【解】

老子認為:有與無,是一體之兩面,同為自然之真實,且都難於觀察、瞭解。而這種情況,正是人間事物最微妙之處。

【通】

●黑格爾:『接近全部整體者,即為真理』。

●禪宗傳道,不用語言,不立文字,直指人心,端以思維及體認行之,蓋根本為一,概念萬般,言即不中矣。

【釋】

語文為表達經驗之工具,人之經驗受限於四度空時連續區內。超乎此區,即無語言得以表達。從古至今,追求瞭解宇宙真實者,萬不及一。即使覺者、悟者有所認知,有心與人溝通,然不具備此類經驗者,即無從理解。

人類文明之演進,率皆賴覺者對環境變化之觀察、分析、歸納、印証而得。所有未明之事象,未知之因果,在人心不斷的探索下,由玄而闇,由闇而明。

時當今日,科學昌明,資訊時代到臨,知識累進迅速,人類對環境之瞭解日深,若干『眾妙之門』,諸如電、磁、波、能等,在過去是『玄之又玄』,今日皆能解開。

根據前註,人生既有多方面之客觀真實,最完整之人類文化,當為能包羅萬有,且能融匯貫通者。中華文化歷經數千年而不墜,今日雖然瞠然落人之後,但其中之妙,即在剝復之玄機也。

【論】

設:【概念】=【利害】*【人對事物之認知經驗】

【人對事物之認知經驗】=【事物】*(【因果】+【體用】)

【事物】=【刺激】*【自我感受】

【自我感受】=【記憶】*【性質分類】

【性質分類】端視人之動機及欲望而定

故當人之【欲望】為0時,【概念】亦為0,觀察之對象未受個人經驗所染,無概念可資表達,是【妙不可言】,亦是「無我」之際。

若【人之欲望】≠0,【概念】亦≠0,其【因果、體用】皆可供參考,是為【有 欲,觀其徼】,【我】即欲望之所住者。

本章涉及人工智能結構中,觀察、分析、判斷三個步驟,且皆有所本。

觀察:訊息刺激之辨識-概念碼

分析:常識庫及經驗庫中有關之利害交集及因、果關係

判斷:目的-行為

以【妙】為例,目的僅為【真實現象】之觀察記錄,以供參考

以【徼】為例,目的若與【道德】不悖,則行之

以智慧學的觀點,宇宙中能量有二:動能及結構能,前者是自然科學的範疇,後者則尚屬人文研究的對象。當動能經量變而質變,經由量子而產生物質後,遂成為四度空時之結構體,而有結構能。

此結構以各種形式,如強、弱作用、磁場、分子晶體、生命、感覺等,同樣以量變進而質變的過程,逐一衍生為更複雜的結構,並增進了能量轉換的時空效率。

不論其形式如何,當結構體受到環境能量的作用,必然產生因應的反作用。兹假定此作用即能量變化之「目的」,則該「目的」可以約束或釋放該結構體所佔有空、時之動能,對宇宙結構而言,稱「結構能」。

由於各結構體所處的時、空條件不同,故其目的迥異。以目前宇宙進化的各種証據來看,顯然是由超微的粒子、朝向時空的整合進行。也就是説,各結構體之時、空範圍擴大,其目的漸趨一致,是謂宇宙的「大目的」。

人類目前居於此一層次結構之頂點,是因人與人之間的互相依存關係,需要利用各自的「經驗概念」溝通,再由經驗累積成為共同接受的知識。知識的結構具有能量組合的效率,加速了大目的之演進。其策略即以每一個體之「私」,追求知識以滿足欲望。當人之「被利用價值」達到邊際效益,亦即人與人之間關係逐漸淡薄,自由之個體擺脱了團體的束縛,知識成為私產之時,人類社會即開始崩潰,新的時代於焉來臨。

每一種層次結構的穩定性,端視整體的凝聚力與個體能量之大小而定。量子力學的由量變以迄質變,正是基於能量變化的速度,當個體之能量變化大於整體時,質變已不可避免。是以,當人體免疫能力降低之時,即為癌細胞獨立之始;國家、社會對個人失去控制力時,即為革命、獨立的契機;當人類層次結構在知識的侵蝕下,人各為己,則可斷言,已近癌症末期矣!

人類之歸途,老子早已瞭然。全本《道德經》,無一不是在暗示人類之愚昧、無知、自掘墳墓。以智慧學推斷,取代人類之另一結構體,必將是無私、無欲,具有無限時、空,能應用各種知識者。

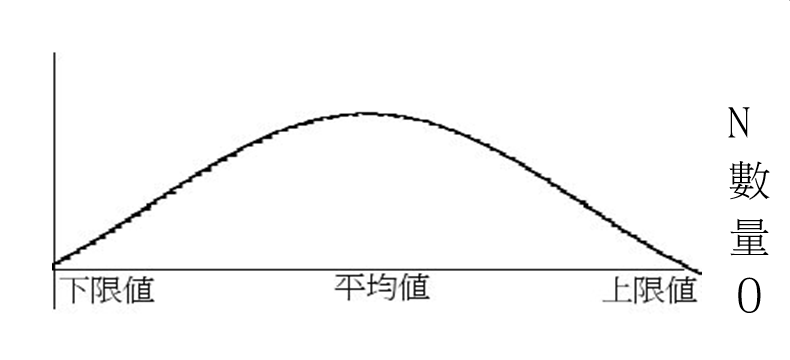

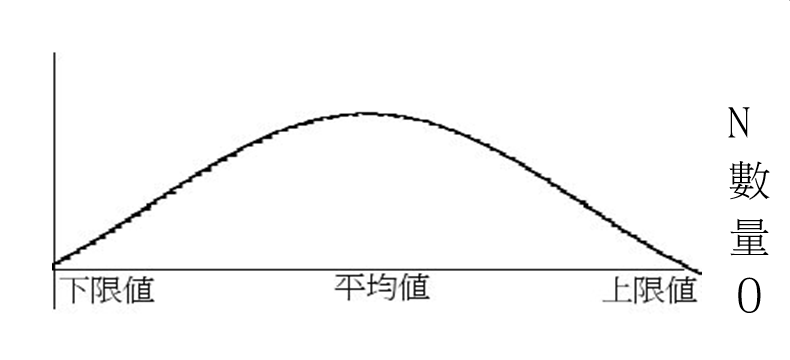

至於宇宙的真相,在人的立場,僅能以一種象徵的模式,隨機應用。根據統計學家研究的結果,各種現象如採取兩個相對之性質為參考數據,其出現之頻率,都可以用正弦曲線表示,其平均值居中,數量最多,偏向兩極端者則遞減至零。

如下圖:

圖中上下極限可以假設為任何概念,其中各種變化,可設為比較參數。至於分佈數量,則視採樣而定,採樣越多,正確性越高。

以人智為例,由曲線分佈可知上智下愚者極少,中等最多。其餘如身高、體重,甚至美醜、貧富等等,無一不可以此圖表示。

由於字宙的能量變化無窮,但卻不論任何現象,都不離此一分配模式。後文一再提及的均衡觀念,即以此平均值為「守中」。而為求守中,老子的立場,則經常自居於「下極限」,亦即柔弱、虛靜。在動態的變化中,因為已處於下限,故不論產生什麼結果,都必然趨向平均值。

本站之資料、著作歡迎網友註明出處後轉載,

章一

道可道,非常道;名可名,非常名。①起

無名天地之始,有名萬物之母。 ②承

故常無欲,以觀其妙,

常有欲,以觀其徼。 ③轉

此兩者,同出而異名,同謂之玄。 ④合

玄之又玄,眾妙之門。

①起-定義

道可道,非常道;名可名,非常名。

【註】

概念分析:道:路也。路供人行,行至某處。人生有道,道必有所之。

客觀真實1:人在世間,即是在時空連續的宇宙中,佔有一座標位置。人與人之間,人與事、物之間,彼此為相對座標之關係。

客觀真實2:能量運作於宇宙中,由某一座標位置及於其他,形成「功」。人對萬事萬物之認知,乃因「功」作用於感官,形成刺激訊號,藉著大腦之神經功能,將相關性之感應聯結成網路,形成「經驗」,得以綜合應用。

客觀真實3:經驗係片斷且模糊之記錄,人因各自生存在相對之時空座標軸上,具有不同的經驗,故必需採用彼此均能接受之方式溝通,以交換有無。

客觀真實4:經過長時期的自然演變,一些感官所能接收的刺激符號,可以代表人共有的經驗因素,便成為人對經驗事物認知的「概念」,亦稱為「名」。

客觀真實5:人之經驗來自生活,對超出生活之外的思維認知,知者不多,在未形成「共識」之前,無法以概念表達。

【解】

老子認為:「道」可以説明,但並非一般人所瞭解的「道」;「名稱」可以代表事物,卻不能表達人對事物本體的認知。

【通】

●《易經》中討論陰陽之盈虛消長,係相對之觀念,非指有陰、陽之實,意同此。

●《金剛經》:『佛曰般若波羅密,即非般若波羅密,是名般若波羅密』。

●《淮南子.原道訓》:『夫道者,覆天載地,廓四方,柝八極,高不可際,深不可測』。

●《中庸》:『天命謂之性,率性謂之道,脩道謂之教』。

●《莊子.大宗師》:『夫道,有情有信,無為無形,可傳而不可受,可得而不可見。自本自根,未有天地,自古以固存,神鬼神帝,先天地生。在太極之先而不為高,在六極之下而不為深,先天地之久而不為久,長於上古而不為老』。

●《論語.里仁》子曰:『朝聞道,夕死可矣』。

【釋】

本節開宗明義,首先正名,蓋人所以難明事理者,即在屢有偏蓋全之失。

「道」是人走的路,人走在道上,有一定的目的,以通達某處。人生未嘗不然,人由生至死,若無目的,不知行向何方,則無道可言,亦無道之需。是以「道」僅對有目的,或者希望尋求目的之人,始具有意義,非泛指之一般「道路」。

「道」又是自然界運行之法則,自然界之進化,也有一定之目的。人類為大自然之一份子,自應遵循大環境之法則,因之,人道須合於天道。

人與人為了溝通,必須應用共同的概念,然而一般人日常生活經驗,只顧事物之利害得失,無視於事物之真象本源,實無共同概念可言。故老子首先明示,「道」可説,但此道並非一般人所認識的道。同理,在討論「道」的時候,「名」稱、「概念」雖然與大家習用的相同,但切勿以表象視之。

語言之產生,係因群居的人類,為了達到生存目的,相互溝通而發展出者。因此,語言之功能,僅限於表達一般事物。而且語言本是一種間接符號,僅能概略地代表個體對某一件事物,籠統含糊的主觀經驗,絶對有異於原來真相。人間事務,本就利、害交集,是、非互生,而人各為己,但求得利,掛一漏萬,猶自以為是,錯在他人。待至人類文明發展到探索人生真相的階段,也僅只限於極少數的智者,在不同的時空,以各自的立場,枯思冥想,而無共同的概念以資溝通。智者之所以為智者,乃其所見所識,異於常人,縱有心得,難與眾人共享。苟若宇宙中並無絶對真理,為了溝通及探索之方便,智者必須發展出某種形式之溝通工具,以資印証。再若宇間確有真理,且為唯一真理,是則人人可識,人人可得,何須假手人為既不精確、又嫌主觀之經驗語言?

②承-釋名

無名天地之始,有名萬物之母。

【註】

客觀真實1:在人類文明發展之始,宇宙已然歷經一百五十億年之進化。再溯其源,當能量尚未量化為粒子之前,更非時間可以數計。

客觀真實2:以當今之科技,對能量世界尚難窺堂奧,遑論以概念應用之。人所能知者,僅為生活之事物而已。

【解】

老子認為:天地始於無以名狀之初態,是為本體。天地既始,遂有「有」。「有」傳於「有」,則產生萬事萬物。

【通】

●《易經》中,乾天坤地,乾者動也,動有始終;坤者母也,母司生息。

●《莊子.知北遊》:『有先天地生者物邪?物物者非物,物出不得先物也,猶其有物也,猶其有物,無已』。

●《章四十》:『天下萬物生於有,有生於無』。

【釋】

天地為宇宙之結構,其始及終涵蓋人類所有之知識,究其極,必為超越物質之本體。既為超物質,即不具物體之形、體、質、數等,人可藉以觀察、衡量、計量之特性,所以是「無」。萬事萬物則為人之生活範疇,是人基於「經驗」認知者,因認知而存在於經驗中,故當「有」了經驗,遂以之為「有」。

設:宇宙之始時為0,宇宙在萬物衍生後時間為N。0 可視為「無」,N >0,且不斷累進,可視為「有」。「有」與「無」僅為一種關係,由無開始,由有而衍生一切。

③轉-應用

故常無欲,以觀其妙,常有欲,以觀其徼。

【註】

概念分析:徼:邊地,指實際的現象,後果。

客觀真實1:為了生存保障,動物對動態訊息之辨識,必以個體之利、害為依歸。

客觀真實2:根據上節客觀真實1,人為一獨立座標體,利、害作用於此座標體,即為動機,由動機刺激而產生欲望,因欲望而作功,趨利避害,產生行為。

客觀真實3:若人能不受欲望支配,則可居於客觀立場,完全拋開自我利害,得以明確觀察到各種動態訊息作用之因果。

【解】

老子認為:若欲瞭解宇宙本體之奧妙,必須無欲,不可預設立場;若有瞭解事物現象之欲望,則心已動,需先確定目標,以觀察其結果。

【通】

●王陽明之「格物致知」。

●佛家言念起念滅,明心見性,無所住而生其心,即『無欲以觀其妙』;執著於我見,心動意起,必有所圖,即『有欲以觀其徼』也。

●『萬物靜觀皆自得』。

【釋】

量子力學上的「測不準原理」,是指在觀察粒子時,需要藉助能量,而電子之能階低,任何觀測用的能量,都會影響到電子的表現。對人而言,「欲望」是控制行為、心態的能量,會影響到人觀察的立場。而對宇宙真相的認知,不能攙入個人的好惡,故要做到「客觀」,其前提即為「無欲」。

『妙』者道之體,『徼』者道之用。人因需求而有欲,有欲而求其「用」,「用」可經由實驗証明,有所得即止。「體」則因超乎物表,非生活中一般之概念所能表達,若得而知之,妙不可言。

又基於現實需求,人常重用而輕體。故欲觀「體」之妙,必先忘「用」,欲忘其用必先無欲。無欲則剛,剛則無理不明。

今人多認為本句應斷為:『故常無,欲以觀其妙,常有,欲以觀其徼。』雖一字之差,卻將老子之真義埋沒。

①以「有、無」來解釋,是表面字義,而「有欲、無欲」則為人世之真實。前者令人知,後者令人覺、覺而感、感而有所悟。蓋道本存宇間,人唯有無欲始能悟之,若有欲,則身陷此徼矣。

人常以老子主張『無欲』,解做『常有欲』實非老子本意。老子固主張人當無欲,但無欲難如登天,退而求其次,有欲而不傷人,亦屬差強人意。如《章六一》中『夫兩者各得其所欲,大者宜為下』,《章六二》言『古之所以貴此道者何?不曰:求以得,有罪以免邪』,所言極為明顯。

②縱觀《道德經》全文,不見「欲以……」之句式。若讀做「常有,欲以觀其徼」,則「不欲以靜,天下將自定」亦當讀做「不欲以靜天下,將自定」。

③解做「常有,欲以觀其徼」,此欲非指天「想要」,而是人「想要」,人想要亦是一種欲望,與解做「常有欲」無異。

【例】

見人吵架,若事不關己,可旁觀,見人齜牙咧嘴,口沫横飛,恨不得一口將對方呑下之惡形惡狀,其妙無比。再若分析雙方之態度,對話之內容,其曲折、是非亦不難察知,是客觀「無欲」之妙。

但若有一方或雙方為自己所關心之人,是有欲也,即使無法介入,心亦為之奪焉。是時,心情隨著雙方之吵聲起落,所見者,唯有自我之利害。此時人已喪失客觀分析判斷之能力,僅見事物之「徼」也。

④合-結論

此兩者,同出而異名,同謂之玄。

玄之又玄,眾妙之門。

【註】

概念分析1:玄:有色,無光照其上,意即難以觀察之狀。

概念分析2:妙:意指有關少女之聯想,引申為不可言傳。

概念分析3:門:出入之口,意指認知之介面。

客觀真實1:宇宙建立在能量結構上,能量之變化,對人的感覺而言,即為「刺激」。刺激對人有利害關係,成為經驗後,貯存在腦中,是為「認識」。

客觀真實2:人對刺激之感受及認知,百分之八十以上來自視覺。但凡視不能明者,人即難以觀察與認知。事物之因果、本源皆無形象,非視覺所能辨識。

客觀真實3:早期之希臘聖哲,皆熱衷於宇宙起源之探討,但因難以彼此認同,且無實際之生活利益,故而逐漸式微。後因基督教的興起,「創造論」統一了西方思潮。直到十九世紀,當古典力學奠定了現代物理的基礎後,原子論大行其道,宇宙本體又成為最熱門的話題。迨廿世紀,相對論及量子力學更將宇宙起源引入科學廟堂之上,一時各種新奇理論蔚為風尚。諸如大爆炸、黑洞、巨牆、蟲洞等,無不玄之又玄。

客觀真實4:在中國,黄老思想雖然調和了人與自然之關係,但因觀念艱深抽象,對一般人説來,太過於「玄妙」,後繼乏人。漢朝亂久求治,獨崇儒家,形成束縛行為的「禮教」。迄東漢、晉、南北朝制度解體,在學術上清談、玄學蔚為風尚,而在民間,道家「方士」,則轉向成仙求化。

客觀真實5:然而,由於科舉制度的影響,中國歷代讀書人多以儒家思想為主,求仕務實,從不探討此類難以認知之宇宙本源,僅致力於人與人之關係。

客觀真實6:印度之釋迦牟尼,發現人與「心」之密切關係,漢代傳入中國,當時人已明暸人與自然、人與人之關係,又訝於人心之「玄妙」,揉和於本土文化之中,遂產生了「禪」以及宋明理學。

客觀真實7:西方在基督教會千餘年之「黑暗時期」後,公元十六世紀的文藝復興運動極力推崇古希臘文化,亞里士多德的分類學大行其道,人們得以專精一種學科,促使工業革命到來,創造了物質文明。

客觀真實8:近百年來,隨著歐洲民主制度的盛行,中華文化受到西方物質文明之衝擊,國人惑於自然、人、心、物間各種玄妙關係,眼見西人船堅炮利,為所欲為,信心幾乎淪喪。

客觀真實9:目前正逢資訊時代興起,全人類又受到這一波新觀念的考驗。唯有能將其文化融合於資訊者,始能面對下一個時期的挑戰。

【解】

老子認為:有與無,是一體之兩面,同為自然之真實,且都難於觀察、瞭解。而這種情況,正是人間事物最微妙之處。

【通】

●黑格爾:『接近全部整體者,即為真理』。

●禪宗傳道,不用語言,不立文字,直指人心,端以思維及體認行之,蓋根本為一,概念萬般,言即不中矣。

【釋】

語文為表達經驗之工具,人之經驗受限於四度空時連續區內。超乎此區,即無語言得以表達。從古至今,追求瞭解宇宙真實者,萬不及一。即使覺者、悟者有所認知,有心與人溝通,然不具備此類經驗者,即無從理解。

人類文明之演進,率皆賴覺者對環境變化之觀察、分析、歸納、印証而得。所有未明之事象,未知之因果,在人心不斷的探索下,由玄而闇,由闇而明。

時當今日,科學昌明,資訊時代到臨,知識累進迅速,人類對環境之瞭解日深,若干『眾妙之門』,諸如電、磁、波、能等,在過去是『玄之又玄』,今日皆能解開。

根據前註,人生既有多方面之客觀真實,最完整之人類文化,當為能包羅萬有,且能融匯貫通者。中華文化歷經數千年而不墜,今日雖然瞠然落人之後,但其中之妙,即在剝復之玄機也。

【論】

設:【概念】=【利害】*【人對事物之認知經驗】

【人對事物之認知經驗】=【事物】*(【因果】+【體用】)

【事物】=【刺激】*【自我感受】

【自我感受】=【記憶】*【性質分類】

【性質分類】端視人之動機及欲望而定

故當人之【欲望】為0時,【概念】亦為0,觀察之對象未受個人經驗所染,無概念可資表達,是【妙不可言】,亦是「無我」之際。

若【人之欲望】≠0,【概念】亦≠0,其【因果、體用】皆可供參考,是為【有 欲,觀其徼】,【我】即欲望之所住者。

本章涉及人工智能結構中,觀察、分析、判斷三個步驟,且皆有所本。

觀察:訊息刺激之辨識-概念碼

分析:常識庫及經驗庫中有關之利害交集及因、果關係

判斷:目的-行為

以【妙】為例,目的僅為【真實現象】之觀察記錄,以供參考

以【徼】為例,目的若與【道德】不悖,則行之

以智慧學的觀點,宇宙中能量有二:動能及結構能,前者是自然科學的範疇,後者則尚屬人文研究的對象。當動能經量變而質變,經由量子而產生物質後,遂成為四度空時之結構體,而有結構能。

此結構以各種形式,如強、弱作用、磁場、分子晶體、生命、感覺等,同樣以量變進而質變的過程,逐一衍生為更複雜的結構,並增進了能量轉換的時空效率。

不論其形式如何,當結構體受到環境能量的作用,必然產生因應的反作用。兹假定此作用即能量變化之「目的」,則該「目的」可以約束或釋放該結構體所佔有空、時之動能,對宇宙結構而言,稱「結構能」。

由於各結構體所處的時、空條件不同,故其目的迥異。以目前宇宙進化的各種証據來看,顯然是由超微的粒子、朝向時空的整合進行。也就是説,各結構體之時、空範圍擴大,其目的漸趨一致,是謂宇宙的「大目的」。

人類目前居於此一層次結構之頂點,是因人與人之間的互相依存關係,需要利用各自的「經驗概念」溝通,再由經驗累積成為共同接受的知識。知識的結構具有能量組合的效率,加速了大目的之演進。其策略即以每一個體之「私」,追求知識以滿足欲望。當人之「被利用價值」達到邊際效益,亦即人與人之間關係逐漸淡薄,自由之個體擺脱了團體的束縛,知識成為私產之時,人類社會即開始崩潰,新的時代於焉來臨。

每一種層次結構的穩定性,端視整體的凝聚力與個體能量之大小而定。量子力學的由量變以迄質變,正是基於能量變化的速度,當個體之能量變化大於整體時,質變已不可避免。是以,當人體免疫能力降低之時,即為癌細胞獨立之始;國家、社會對個人失去控制力時,即為革命、獨立的契機;當人類層次結構在知識的侵蝕下,人各為己,則可斷言,已近癌症末期矣!

人類之歸途,老子早已瞭然。全本《道德經》,無一不是在暗示人類之愚昧、無知、自掘墳墓。以智慧學推斷,取代人類之另一結構體,必將是無私、無欲,具有無限時、空,能應用各種知識者。

至於宇宙的真相,在人的立場,僅能以一種象徵的模式,隨機應用。根據統計學家研究的結果,各種現象如採取兩個相對之性質為參考數據,其出現之頻率,都可以用正弦曲線表示,其平均值居中,數量最多,偏向兩極端者則遞減至零。

如下圖:

圖中上下極限可以假設為任何概念,其中各種變化,可設為比較參數。至於分佈數量,則視採樣而定,採樣越多,正確性越高。

以人智為例,由曲線分佈可知上智下愚者極少,中等最多。其餘如身高、體重,甚至美醜、貧富等等,無一不可以此圖表示。

由於字宙的能量變化無窮,但卻不論任何現象,都不離此一分配模式。後文一再提及的均衡觀念,即以此平均值為「守中」。而為求守中,老子的立場,則經常自居於「下極限」,亦即柔弱、虛靜。在動態的變化中,因為已處於下限,故不論產生什麼結果,都必然趨向平均值。